|

Les cas solides :Cussac, 1967, RR3V - L'Ovni de Cussac était-il un hélicoptère (suite) ? |

I. Remarques liminaires

Plus généralement il y aurait matière à un long et intéressant article sur l’analyse et la fiabilité du témoignage humain en ufologie. Mais cela nous entraînerait trop loin de Cussac, et je manque de temps.

2) Il m’a été reproché par Eric Maillot de ne pas critiquer les écrits de Claude Poher ou du GEPAN, et de m’attaquer uniquement aux siens. Ce n’est pas par aveuglement. J’ai bien conscience que le rapport du GEPAN sur Cussac (1978) comporte des incohérences, des manques et des erreurs. De même je ne gobe pas à 100%, loin de là, le complément d’informations qu’avait fait paraître Claude Poher en 2004 sur son site. Mais mon temps est limité, je ne peux pas tout commenter, je dois gérer les priorités. Or en l’occurrence, les « défauts » que j’ai bien volontiers reconnus ci-dessus, ne changent pas fondamentalement le cœur du différend qui nous oppose, Eric et moi. En effet aucun d’eux, ni séparément ni ensemble, ne parvient selon moi à rendre certaine, voire même seulement probable la thèse de l’hélicoptère, si ardemment défendue par Eric Maillot. Il existe au contraire selon moi un nombre conséquent d’indices forts, factuels et convergents, qui démontrent que cette thèse n’est pas crédible. C’est cela qui m’occupe aujourd’hui et dans cet article. Je rédigerai une page dédiée aux « défauts » des rapports GEPAN/Poher dès que j’en aurai le temps.

Les auteurs reprennent ici du texte de Pindivic et al. tout ce qui peut discréditer les témoins et leurs témoignages (avec des arguments par ailleurs très discutables tels que le caractère pré-psychopathologique du témoin principal, pour qui l‘observation n‘arriverait pas à un moment « anodin », mais « au dénouement d‘un puissant conflit interne » ), en faisant de manière déloyale l‘impasse sur ses conclusions : les témoins sont sincères, n’ont pas affabulés ni été influencés l’un par l’autre ; la thèse de l’hélicoptère ne paraît pas réaliste ; en l’état ce cas reste inexpliqué.

Page 4 : Description outrageusement à charge du témoin principal (car plus âgé au moment des faits, donc a priori plus crédible ?). On insinue, on exagère des détails, afin de faire passer François pour une personne "bizarre", "marginal", à la limite de la psychopathologie, bref, non crédible. Reprenons ces attaques une à une :

- on insinue que, myope et astigmate, il

aurait pu porter des lunettes ne corrigeant pas bien sa vision lors de

l'observation.

C'est gratuit et improuvable bien entendu. Ce qui est certain et

factuel c'est que le garçon portait bien des verres correcteurs,

car cela est mentionné explicitement page 14 du

rapport officiel du GEPAN et confirmé par Pindivic (1993). De

plus, à moins d'avoir une myopie très

légère, un myope ne peut quasiment rien faire sans ses

lunettes, et en particulier pas garder des vaches situées

à des dizaines de mètres de lui, ni encore moins

surveiller sa petite sœur de 9 ans. J'ai eu moi même

longtemps une myopie moyenne de1,5 à 2 dioptries et je peux

garantir que sans lunettes je n'y voyais strictement rien à deux

mètres devant moi. Alors certes la myopie peut évoluer

vite à cet âge. Mais nous étions là en

France

en 1967, pas au Moyen Age, et les parents des enfants n'étaient

pas des Thénardier (le père était maire du

village). Il n'y a aucune raison de penser que les parents du

garçon, par ailleurs brillant dans son travail scolaire,

l'auraient laissé par négligence avec une vision mal

corrigée, qui l'aurait handicapé dans ses études.

- Puis le texte affirme que "sa psychologie est grandement liée aux problèmes médicaux qui perturbèrent sa jeunesse", mais sans en apporter aucune preuve, ni même préciser la nature exacte de ce lien, ni son rapport avec l‘ovni. En réalité ces « problèmes médicaux » étaient tous physiologiques et non psychologiques (angines, rhinopharyngites, arthrite, problèmes cardiaques). Si tous les enfants asthmatiques ou allergiques se mettaient à voir des « soucoupes volantes » …

- Il est réputé ensuite avoir une "personnalité singulière". Le terme de « singulier » est généralement plutôt neutre, voire souvent signe d'un caractère fort et indépendant. Mais ici, dans le contexte, cette expression est clairement négative, voire inquiétante.

- On rappelle ensuite qu'il fut l'objet de moqueries en classe et qu’il fut surnommé "le Martien". Certes, et c'est hélas bien fréquent, à l'époque comme aujourd'hui. La majorité des témoins qui rapportent avec sincérité une observation d'ovni ne recueillent le plus souvent de leurs auditeurs que railleries et moqueries. A fortiori de la part de camarades de classe (on sait combien les enfants peuvent être cruels entre eux). Trente ans plus tard, « Le Martien » était étrangement aussi le surnom de … Fox Mulder, le héros de la série X-Files. Comme quoi les mœurs n’évoluent pas toujours aussi vite qu’on le croit. Car c’est bien connu, les soucoupes volantes et les extraterrestres, ici sur Terre, ça ne peut pas exister …Voilà ce que croit la grande majorité du public.

- Suite à ces moqueries, il

développe un caractère "bizarre" et "frondeur".

Il n'était donc pas si "bizarre", si "asocial", si "peu fiable" que ça. Il avait du caractère et était plus taciturne, moins extraverti que ses camarades ? Et alors, depuis quand est-ce un crime ? Et surtout depuis quand est-ce signe de moindre crédibilité ?

Les auteurs poursuivent et reprennent alors à leur compte d’autres extraits « à charge » (contre les témoins) de l'enquête de Pindivic, Meheust et Crangon (1993).

François se serait dit "omnubilé par l'objet et incapable de dire si l'environnement immédiat existait encore".

Jusque là rien que de très normal, et honnête de sa part. Confronté à un évènement imprévu et étrange il est en effet très courant que le témoin focalise son attention sur ledit phénomène et devienne moins conscient du reste. C'est un réflexe de défense encore bien utile aujourd'hui, et qui a du sauver de nombreuses fois la vie de nos ancêtres à la préhistoire. Rien d'anormal ni de pathologique ici.

Puis "Le temps lui semble s'arrêter".

Là encore ne pas interpréter trop vite, guidé par des préjugés sceptiques. Comme dit plus haut cela peut simplement résulter de l'attention soutenue que François portait à ce moment là sur l'objet.Page 5 : La faible durée de l'observation (30 secondes environ) est mise en avant pour minimiser la crédibilité du témoignage (avec comme justification un argument d'autorité : un psychologue Manuel Jimenez ayant collaboré avec le GEPAN).

Oui mais si l'observation a duré environ une trentaine de secondes tout compris (vision des 4 êtres, êtres rentrant dans l'engin, décollage, disparition), alors le laps de temps entre le début de l'observation et le décollage est d'environ la moitié (soit environ 15 secondes).

Il en ressort donc que le temps qui s'est écoulé selon eux entre le moment ou le premier "être" regagne l'engin (le moteur n'a pas pu être lancé avant), et le moment où ce dernier "décolle", doit être plus bref encore (disons la moitié soit environ 8 secondes). Le décollage a donc duré quelques secondes tout au plus

Ceci est totalement incompatible avec la thèse d’un hélicoptère. Cela nous a été confirmé par M. Pierre Gillard, pilote et passionné d’Alouettes (site web www.alouettelama.com) : l’Alouette II, pourtant le plus rapide sur ce terrain, nécessite 2 minutes pour décoller, pas moins(2).

Ayant produit cet argument sur le forum des Sceptiques du Québec, il m'a été rétorqué que cette durée de 30 secondes n'était pas fiable, que tout témoignage est d'ailleurs non fiable, et que l'observation avait très bien pu durer plusieurs minutes (au moins 2 minutes, temps minimal pour faire décoller une Alouette II). C’est d’ailleurs ce que disent aussi les auteurs dans leur note de fin N°13, et c‘est aussi ce que m‘a dit Eric Maillot dans un mail privé.

Oui mais alors l’argument de M. Jimenez ne tient plus. Si l’observation a duré plus de deux minutes, alors elle ne fut pas si courte que ça, donc elle redevient crédible selon les propres critères des auteurs. On ne peut pas dire tout le temps tout et son contraire, il faut rester cohérent.

D’autre part il faut ajouter à ce délai de 2 minutes, toute la partie « au sol » de l’observation et toute la partie aérienne. Soit 30 s à 1 minute supplémentaire au moins en appliquant les facteurs correctifs des auteurs. Il faut donc imaginer que le cerveau de chacun des deux enfants ait condensé plus de 3 minutes d’observation en moins de 30 secondes, avec comme par hasard exactement le même ratio de compression (puisqu’ils chronomètrent mentalement des durées quasi-identiques lors de l‘enquête du GEPAN). Sans compter le garde-champêtre, qui lui aussi avait donné une durée de 10 à 12 secondes pour le sifflement. Lui aussi, alors qu’il n’a pas du tout été stressé par cette observation, aurait mystérieusement compressé la durée du sifflement d’un facteur 6.

J’attends que l’on m’apporte les études scientifiques qui étayent une affirmation aussi extraordinaire.

Page 5 : Une prétendue incohérence, non relevée par le GEPAN est mise en avant. François a observé le phénomène le premier donc plus longtemps que sa sœur. Pourtant c'est elle qui donne au GEPAN l'estimation de durée la plus longue. Imparable n'est-ce pas ? C'est une bonne grosse erreur du GEPAN ça, non ?

Eh bien non !

- D’une part il ne faut pas oublier les marges d’erreur des mesures. Les durées mesurées par le GEPAN sont des approximations, elles ne sont évidemment pas précises à une seconde près. C’est pour cela que le GEPAN, fort rigoureusement, donne des plages de valeurs et non des valeurs exactes. Pour la fille : 25 à 35s, pour le garçon : 21 à 29 s. Il y a donc recouvrement sur 5 secondes (25 à 29 s) et, compte tenu des marges d'erreur évoquées plus haut, il est donc absolument impossible de conclure que la fille a observé plus longtemps que le garçon.

- D’autre part ce n'est pas le temps total d'observation que mesure le GEPAN, c'est le temps depuis la première observation de la boule (T0), jusqu'à disparition dans le ciel (T2) en passant par le décollage (T1). La durée d'observation des êtres, qui a précédé l'observation de la boule, n'est donc pas ici prise en compte dans le chronométrage, au détriment de François (qui les a vus avant sa sœur).

- Enfin la durée de disparition de la boule dépend de la concentration et de l'acuité visuelle de chaque témoin. Il est remarquable à ce propos de noter que les deux enfants donnent un temps quasi identique pour le décollage (environ 15 secondes), mais que la fille voit la boule disparaître sensiblement plus tard que son frère, aux marges d’erreur près (elle avait donc probablement selon moi une meilleure acuité visuelle de loin). Voilà qui peut également contribuer au fait qu’elle aurait pu voir la boule dans le ciel un peu plus longtemps que son frère.

Page 5 (bas) : Selon les auteurs la similarité (remarquable) des témoignages des deux enfants ne seraient pas un critère de crédibilité. Mais juste après il est affirmé que les deux récits recèlent en fait de nombreuses "contradictions, variantes, ajouts ou retraits de détails qui amènent à conclure à l'existence de faux-souvenirs".

Incroyable : Pile je gagne et Face tu perds. Dans tous les cas, témoignages concordants ou pas, ils ne sont pas crédibles. Voilà encore l’une des nombreuses contradictions de ce document.

En réalité ce qui gène profondément les auteurs, et qui tend à crédibiliser ce cas, c'est que ces deux témoignages sont effectivement remarquablement cohérents, avec toutefois comme c'est bien normal, quelques divergences mineures ou évolutions au cours du temps.

Notons de nouveau que la critique la plus sévère vient une fois de plus de l'interview par Pindivic (1993) qui met dans la bouche de François des mots très durs envers sa sœur, dont le récit serait quasiment inventé de toutes pièces. Or voilà une nouvelle incohérence : le récit de sa sœur étant très proche du sien, comment pourrait-il le traiter d'invention sans se dénigrer lui-même ? On pourrait se demander s’il n’y a pas eu influence sur les propos de François, si nous n’avions pas vu précédemment que in fine, Pindivic et al. concluent qu’il est impossible de rejeter le témoignage de la sœur, qui reste donc crédible.

Page 6 : En tous cas les auteurs eux ne

se gênent pas pour stigmatiser les questionnaires "inductifs" que

l'enquêteur Claude Pavy a envoyé aux enfants en 1967. Mais

bien

entendu aucune preuve n'est fournie sur le caractère

prétendument "inductif" de ce questionnaire. En

réalité les 42 questions étaient aussi neutres que

possible. La seule question mise en doute (Q9 : sur la forme de

l'objet) dans le questionnaire type du GEPA avait été en

fait simplifiée dans le questionnaire réellement

envoyé par C. Pavy, et le terme "sphérique"

employé par le garçon n'y apparaissait pas (source : JM

Gillot).

Et puis pourquoi ce doute serait-il à sens unique ? Les convictions réductionnistes de Pindivic et Meheust à l'époque sont parfaitement connues, et nous n'avons que leur parole quant à la neutralité et à l'objectivité des questions et du contexte de leur interview de François en 1985, ou même quant à l'authenticité des réponses de ce dernier. Ce petit jeu de suspicions est parfaitement stérile. En revanche il est toujours utile de rappeler que, selon les critères même des sceptiques, cette interview étant la plus tardive (1983-85) a par définition un peu moins de valeur que celles plus proches de l'évènement (67, 68 et même GEPAN 78). Ceci au moins est objectif.

Page 6 : Le fait que les enfants aient ensuite lu de nombreux livres sur les ovnis ou bien aient gardé des articles de presse est parfaitement logique et normal. Cela témoigne de leur sincérité et d'un minimum de richesse intellectuelle. S'ils avaient inventé il est probable qu'avec le temps et les nouvelles aspirations et contraintes qu'apporte l'âge adulte, leur intérêt pour l'ufologie en général, et leur observation en particulier, aurait chuté.

Page 7 : Suit une démolition au pas de course des deux témoignages inédits recueillis par le GEPAN, celui du garde-champêtre D. et du gendarme S.

Le premier est accusé de se contredire. En 1978 il affirmait au GEPAN que le bruit qu'il avait entendu n'était ni celui d'un avion ni celui d'un hélicoptère. Et comme par hasard selon Pindivic (1993) il aurait retrouvé la mémoire cinq ans plus tard et aurait dit qu'il avait pensé sur le moment à un hélicoptère.

Or en réalité il n'y a pas de contradiction. Dans "Communications N°52, Nov 1990, page 321", Pindivic précise en effet que le témoin a initialement ("sur le coup" dit-il précisément) pensé à un hélicoptère survolant sa maison, mais que finalement "il n'a aucune explication à proposer pour rendre compte du récit des enfants".D'autre part, si la nature du son est incertaine, sa

durée est plus précise : 10 à 12 secondes.

Or,

comme nous l’avons vu précédemment, ceci est

incompatible avec la durée d’atterrissage puis de

re-décollage d’un hélicoptère, qui aurait

été au bas mot de trois minutes au total. Et ici les

auteurs ne peuvent invoquer aucun "stress" mystérieux, aucun

"dénouement de conflit interne" pour expliquer que ce brave

garde champêtre, travaillant tranquillement dans son grenier, ait

raccourci son souvenir d'un facteur 10.

L'auteur trouve également incohérent que ce témoin ait signalé une très forte et incommodante odeur à la lisière du village, plus de 10 heures après l'observation alléguée, alors que les personnes revenues sur site l'après-midi n'avaient rien remarqué.

Notons tout d'abord, sur la forme, le terme erroné de "alléguée". Bien révélatrice du biais de jugement des auteurs. Car, hélicoptère ou pas, cette observation a bel et bien eu lieu, personne ne le conteste.

Sur le fond je suis sidéré par cet argument qui n'a aucune logique. Rien ne prouve en effet - malgré de faibles vents d'ouest ce jour là - qu'il y ait un lien quelconque entre l'odeur légère mentionnée sur le moment et sur les lieux de l'observation par plusieurs témoins (A), et l'odeur suffocante mentionnée par ce témoin, à plusieurs centaines de mètres de là et plus de 10 heures plus tard (B). Lieux différents, horaires différents, odeurs et intensité différentes : tout pousse à conclure que ces deux évènements (A) et (B) sont peut être sans corrélation. Et qu'en concluent les auteurs ? Que c'est au contraire la corrélation entre l'ovni (C) et la faible odeur ressentie sur son lieu d'observation (A) qui est douteuse ! Erreur flagrante de logique élémentaire, à moins de prouver bien entendu que (C) est corrélé à (B)…

Le second témoin est capital puisqu'il apporte un élément tangible potentiel : une trace physique à l'endroit où était supposé se trouver l'objet. Qui plus est le témoin est gendarme, l'un de ceux ayant mené l'enquête à l'époque, donc relativement crédible a priori. Eh bien nos auteurs (s’appuyant toujours sur Pindivic et al.) n'y vont pas en finesse pour annihiler ce témoignage. Ils attaquent ad hominem en affirmant qu'il n'était pas "sérieux".

Bigre. Et sur quelle preuve accablante se basent-ils pour cela ? Sur les propos .... de François D., le témoin principal, dont ils avaient stigmatisé jusque là l'étrangeté et le manque de crédibilité ! Cette incohérence majeure dans leur argumentation (François n’est pas crédible … sauf lorsqu’il dit quelque chose qui va dans le sens de leurs préjugés) ne les choque évidemment pas.

Pourtant il n’était pas nécessaire de recourir à des procédés aussi déplaisants et subjectifs. Le fait est que, faute d’enquête scientifique et policière rigoureuse sur l’instant (avant par exemple que les vaches ne piétinent le lieu, ce qui a pu effacer toute trace(3)), cette trace n’est pas et ne sera probablement jamais un élément probant.

NB : Reconnaissons au passage (puisque les auteurs ne le font pas) que le GEPAN n'avait pas si mal fait son travail puisqu'il avait retrouvé deux témoins inédits, ainsi que la confirmation d’une possible trace physique de l'évènement.

Les auteurs continuent à décrédibiliser la trace circulaire mentionnée par le gendarme S. Leurs intentions sont claires : un hélicoptère ne laisse pas de telles traces, il faut donc lui régler son compte.

On commence par un peu de moquerie condescendante (« les limiers du CNES »), si inutile et pourtant si fréquente dans les écrits sceptiques.

On déplore ensuite que l’équipe du GEPAN n’ai pas réellement enquêté pour trouver une explication banale à cette trace. Osera-t-on rétorquer que, autant il est possible d’interroger des témoins dix ans après, autant il est impossible d’analyser scientifiquement une supposée trace dans l’herbe après le même laps de temps ?

Les auteurs affirment ensuite que le contraste entre l’herbe de la trace et l’herbe verte « était trop faible pour que cela soit pris en considération », selon le GEPAN même. C’est inexact. Le rapport du GEPAN signale simplement ce très faible contraste, sans plus. Il ne prend pas partie quant à la recevabilité de ce témoignage (§ 1.1, page 8).

Les auteurs déplorent ensuite que les explications psychologiques (hallucination, affabulation) aient été finalement rejetées par le GEPAN. Et pourtant c’était justifié. En effet, selon Claude Poher sur son site (2004), si l’équipe du GEPAN intervenue sur place à Cussac ne contenait pas de psychologue certifié, le GEPAN disposait à cette époque d’une psychosociologue à plein temps, dûment diplômée. Et c‘est apparemment un autre psychologue du GEPAN, M. Guary, qui a produit le rapport d’analyse psychosociologique de 3 pages en annexe du rapport principal et conclut à la sincérité des témoins, et à l’absence d’invention, de supercherie ou d’hallucination. Même Pindivic (1993), pourtant ardent défenseur de l’HPS et abondamment cité jusqu’ici par les auteurs, reconnaît que cette piste était infondée (déjà dit deux fois précédemment), et approuve la conclusion de M. Guary.

Bref les enfants ont bien vu quelque chose et l’ont décrit du mieux possible.

Mais qui en doutait vraiment ? Cette « déploration » des auteurs sur l’abandon de la piste purement psychologique n’était évidemment qu’une posture visant uniquement à attaquer le GEPAN, puisque - après trois pages perdues à essayer d’insinuer le contraire - les auteurs finissent par s’y résoudre et proposent enfin une explication « évidente » : la méprise avec un hélicoptère.

Cette hypothèse n’est cependant « évidente » que pour les auteurs de ce texte et spécialement M. Eric Maillot qui la défend bec et ongles depuis plus de 8 ans maintenant. On pourrait même dire qu’il est vite devenu « évident » pour l’équipe du GEPAN qu’un hélicoptère ne pouvait pas être la cause de cette observation. Raison pour laquelle cette hypothèse n’a pas été « approfondie », au grand dam de nos auteurs.

Pour cela le GEPAN s’était basé sur sa grille standard d’analyse de cas, dans laquelle plusieurs critères penchaient nettement en défaveur de l’hélicoptère. Nos auteurs s’attachent donc dans la suite de leur texte à « débunker » ces raisons une par une. Reprenons les à notre tour.

Page 8 : Les auteurs sous-entendent ici à mots à peine couverts que la forme "étrange" de l'objet (une boule, ou une sphère), comme d'ailleurs la plupart des autres caractéristiques "étranges" de l'ovni, a été "suggérée" aux enfants par les enquêteurs du GEPA puis du GEPAN. Cette posture est assez générale et largement utilisée par les sceptiques. Elle est très pratique en effet car elle permet d'évacuer à moindres frais tout élément "extraordinaire" d'un cas, sans avoir de preuve factuelle et formelle à apporter (allez donc apporter la preuve de "sous-entendus" ou de "suggestions").

Elle est bien entendu non prouvée, juste insinuée. Elle serait d’ailleurs probablement improuvable. En tous cas certainement pas en invoquant les diaboliques « questionnaires fermés » que les enquêteurs « pro-ovnis » sont supposés utiliser dans le but d’induire des réponses conformes à leurs attentes soucoupiques. Mais toutes les questions fermées ne sont pas inductives. Ou alors tout est inductif, et il faut ne poser que des questions 100% ouvertes, ce qui rend alors d’autant moins exploitables les réponses (car laissant bien plus de place à l’interprétation).D’autre part le fait que les enfants aient employé initialement le mot « machine » ou « appareil » ne prouve rien non plus. D’une part tout dans cette observation tendait à montrer que les êtres montaient dans une « machine volante », et pas dans un édredon, un pancake ou une bulle de savon. Ces deux termes (« machine », « appareil ») assez vagues et pouvant désigner une foule de choses diverses sont en réalité plus proche du sens général « machin » ou « truc ». Car s’ils avaient réellement employé ces mots avec un sens précis et faisant référence à un objet familier (« hélicoptère » ou « avion »), cela voudrait dire par définition qu’ils auraient vu des détails précis et identifiables de cet aéronefs. Or justement ils ne rapportent aucun détail dans toutes leurs interviews.

Aucun détail ? Pas tout à fait. Les auteurs s’attaquent ensuite en effet à "Ces béquilles qui évoquent furieusement un train d'atterrissage d'hélicoptère, n'étaient plus visibles sous l'appareil en vol, peut-être noyées dans la violente réflexion solaire, comme auraient pu l'être d'autres partie d'un hélicoptère, notamment la queue."

Ce qu'évoque "furieusement" une telle phrase pour moi c'est l'incompréhension. De quelle "violente" réflexion solaire parle-t-on en effet ? Comment un éventuel reflet du soleil sur une partie de bulle de plexiglas, située à l'avant, pourraient-il aveugler les témoins pendant 30 secondes, au point notamment de faire disparaître tout détail de structure du dessous et du derrière de l'hélicoptère ? Car les auteurs ont oublié le principal dans cet envol :

De plus rien n’est précisé quant à la nature exacte de ce reflet. Quelle partie de l’hélicoptère, quand, avec quelle direction et intensité ? J’avais supposé initialement que les auteurs parlaient de la verrière de plexi. Mais plus récemment j’ai eu l’occasion d’échanger avec Eric Maillot, qui a précisé sa pensée. Ce reflet violent aurait pu être selon lui « un reflet même ponctuel au sol, qui dérange et perturbe la perception de l'objet. Il n'y a éblouissement net qu'à la fin probablement et pour un des enfants ». Ou « qu'un plan de 50 cm² peint en peinture grise ou kaki ou bleu peut refléter le soleil et éblouir (utilisé en miroir solaire) à plus de 50m ».

Cette histoire de "reflet" relève à vrai dire de la pensée magique. Un phénomène de reflet bien mystérieux, qui aveugle mais pas trop, qui se produit quel que soit l'angle avec le soleil, qui ne déclenche aucun réflexe physiologique de protection chez les témoins. J'y reviendrai plus loin, mais d‘ores et déjà je l‘appellerai le « reflet magique« .

Mais revenons à ces « béquilles », seul détail identifiable de l’ovni, mentionné uniquement par Anne-Marie.

D’une part les Alouette II avaient uniquement des patins (simples ou parfois équipés de deux roues escamotables pour le roulage au sol). Les modèles à (4) roues étaient bien plus rares et réservés exclusivement à la Marine(4) . Il est donc impossible que ces patins aient été décrits par la fille comme des béquilles « emboulées » (GEPA, 1968) ainsi qu’elle le fit pourtant.

La photo ci-dessus montre bien que

même la version avec deux roues escamotables de roulage au sol ne

correspond pas au témoignage d‘Anne-Marie. Ces deux roues

sont en effet relevées, au-dessus des patins et entre

les support de patins. Donc pas du tout situées au bout de

béquilles quelconques, et d‘ailleurs - sur cette photo -

même pas reliées à la cabine.

D’autre part il y a une explication plus simple, donnée par François lui même. Sa soeur et lui n'étaient pas situés exactement au même endroit (13 mètres d'écart d'après la reconstitution GEPAN de 78). Il parait donc logique d'imaginer que François ait pu avoir une vue plus dégagée que sa soeur. Il s'agit donc peut être d'un détail de la haie (paquet de feuilles un peu plus touffu) ou du muret, qui une fois "défocalisé" (la fille regardait l'engin au loin, au-delà de la haie) a donné cette impression.

La dernière phrase est savoureuse : « dans des conditions d’observation normales, la cabine de pilotage et la machinerie (turbine, réservoir) ressortent nettement, vues de coté ». On ne saurait mieux dire ! Les témoins auraient du apercevoir, au sol ou au décollage, au moins un élément reconnaissable de l’hélicoptère.Sans compter une ultime contradiction. Les auteurs ajoutent en effet : « La queue d’une Alouette II, faite simplement de tubes, est difficilement perceptible à distance ». Or les montants verticaux soutenant les patins d’atterrissage d’un hélicoptère sont à peu près de même diamètre, mais bien plus courts, que toute la superstructure arrière. Pourquoi donc eux, et eux seuls, ont-ils été vus par la fille ?

Merveilleux « reflet magique », qui occulte opportunément 98% de la superstructure de l‘hélicoptère, sauf précisément 3 ou 4 petits montants verticaux, comme par hasard les seuls éléments précis de l’ovni décrit par l’un des deux témoins.

Dans un court paragraphe, les auteurs s'appuient sur un point de détail du témoignage des enfants, en tentant d'en faire une confirmation de la thèse de l'hélicoptère. Sans se rendre compte de l'incohérence de l'argument, ici à double tranchant. Certes le reflet du ciel (bleu) sur la verrière d'un hélicoptère peut donner à celle-ci, vue de loin une couleur bleutée. Mais dans ce cas, cette même verrière bombée n'était alors pas du tout "brillante" au point d'éblouir et aveugler les enfants. Dans ce cas, rien n'empêchait que les enfants voient distinctement la queue, la superstructure, le rotor, bref ... un hélicoptère posé au sol !

En fait cette phrase anodine est l'un des arguments les plus forts contre le « reflet magique » et la thèse de l'hélicoptère. Probablement la "phrase de trop".

Les auteurs indiquent que le

soleil dans l'alignement des témoins aurait provoqué un

fort reflet sur la verrière d'un hélicoptère.

Un reflet oui, pas un halo uniforme de lumière, capable de rendre méconnaissable la forme d'un hélicoptère. J’avais déjà signalé à Eric Maillot, avant que Claude Poher ne le fasse sur son site (2004), qu’une surface sphérique rayonne et renvoie l’énergie lumineuse reçue sur 360° dans toutes les directions de l’espace, ce qui atténue fortement la quantité reçue par un observateur situé à un point donné. Tout juste pourra-t-il observer un « point chaud », une tache très brillante à l’endroit où le soleil frappe la verrière. En réalité les reflets réellement aveuglants sont surtout produits par des surfaces planes (et non bombées), et réfléchissantes (ce qui n’est pas totalement le cas d’une verrière, conçue quand même pour que l’ont voit à travers).

Il existe d’ailleurs un magnifique contre-exemple dans le domaine aéronautique : les avions de la compagnie American Airlines (AA) volent partout dans le monde depuis 50 ans avec des carlingues en aluminium brillant non peint (c’est même la caractéristique la plus connue des avions AA), comportant moult surfaces bombées et planes. Or, nul doute que cette finition spectaculaire - sans conteste bien plus réfléchissante que la cellule d’une Alouette II - aurait été interdite depuis longtemps si elle était cause de reflets gênants au point d’aveugler le pilote d’un autre avion à des kilomètres, ou même d’empêcher ce même pilote de reconnaître qu’il s’agit d’un avion AA !

En fait cet alignement « parfait » soleil-ovni-témoins est un piège. C’est une coïncidence indubitable, mais qui n’est pas un argument imparable en faveur du reflet « magique« . Ce qui compte en effet c’est l’angle de réflexion, ainsi que la nature et la géométrie de la surface réfléchissante. Avec une surface plane, il faut un angle de 90°. Tout autre angle enverrait le pinceau lumineux dans une autre direction, donc ailleurs que dans l‘œil du témoin. Avec une surface sphérique ou bombée, tout l’espace serait « arrosé », mais avec une énergie très faible.

Voici pour illustrer le propos une photo montrant un morceau d’aéronef de forme bombée, très réfléchissant (métallisé) avec le soleil dans le dos (on voit même le photographe et son ombre se reflétant sur la surface).

Notez au passage :

Nous sommes donc quasiment dans les mêmes conditions d’observation qu’à Cussac. Pourtant la pellicule photo n’a pas été voilée, « éblouie » par un reflet/halo si intense qu’il en cacherait tout détail caractéristique de l’objet photographié. Non, on observe simplement une tache lumineuse, un reflet intense (blanc) mais très localisé. Certes si l’observateur aligne son regard exactement sur ce reflet, il sera temporairement ébloui et détournera automatiquement son regard (ce que n’ont pas fait les enfants). Mais cela ne se produira que dans un cône angulaire extrêmement étroit. Il suffit de bouger un tant soi peu les yeux ou la tête, et ce reflet gênant disparaît.

J’avais déjà communiqué (sur le forum d’ovniland) cet argument à Eric Maillot qui m’avait répondu ceci :

Absurde argument : un _reflet pris en photo_ n’a jamais ébloui la personne qui le regarde ni sur un écran d’ordinateur ni sur papier glacé ! Alain Delmon confond l’intensité d’un reflet observé "in live" (intensité forte) et l’image photo de ce reflet (d’intensité quasi nulle). Alain Delmon a emprunté cet argument (sans réflexion !) à Poher sur son site. Ce n’est pas parce que Claude Poher est Dr Ingr qu’il ne dit pas parfois des bêtises, même en physique ou optique... CQFD.Ensuite je ne suis pas idiot au point d'imaginer que la photo d'un reflet puisse éblouir celui qui regarde la photo. Autant imaginer que la photo d'un feu de cheminée puisse réchauffer !

Mais le fait est qu'un reflet, surtout "intense", ça se voit sur une photo, tout simplement. Cela génère une tache blanche plus ou moins grande selon l'importance du reflet. Photographiez vous au flash devant votre miroir, et regardez le résultat ! Catastrophique : un gros machin blanc au milieu, et quelques détails visibles autour (vos coudes, vos jambes).

J'ai donc cherché des photos d'hélicoptère prises en plein soleil pour vérifier / illustrer mon idée. Force est de constater que sur toutes les photos, les reflets sont rares et minuscules (voir le chapitre IV de mon dossier sur Cussac). Ce n'est pas une preuve, juste une illustration.

Bien entendu plusieurs sceptiques n’ont pas manqué alors de rétorquer « qu'aucun photographe ne gardera de photo avec un reflet intense pour mettre sur son site une photo "pourrie" ! ». C’est bien entendu et je suis parfaitement d’accord avec cela évidemment. Mais je répète, le fait est qu’on trouve facilement sur le web de nombreuses photos « réussies » faites dans des conditions similaires ou proches (fort soleil, surfaces réfléchissantes). Pourquoi ? Parce que les reflets intenses et très gênants, ceux qui auraient pu incommoder les enfants, sont très localisés et très rares. Il faut être exactement dans l’alignement, dans le pinceau lumineux très étroit.

Pour vous en convaincre, imaginez mentalement l’expérience inverse. Vous tenez à la main une pièce de métal peint en kaki de 50 cm² (dernière suggestion en date d’Eric Maillot) et vous essayez d’aveugler un ami posté à 80 mètres de là grâce aux rayons du soleil se reflétant dessus … bon courage. Au mieux vous le « toucherez » par intermittence et il verra quelques flashs lumineux, sans plus.

Eric Maillot, pour expliquer que les

enfants n’aient vu ni décrit aucun des

éléments de superstructure de

l’hélicoptère au sol (La carlingue, la turbine, le

réservoir, l'axe rotor, les pales, le train), m’a

également répondu ceci :

Soit admettons que les enfants aient vu l‘hélicoptère quasiment de face(5). Mais comme nous l’avons vu plus haut (§ "Sa couleur"), la verrière n’était pas aveuglante, au sol, puisqu’on y voyait le ciel bleu s’y refléter, et que François a même raconté avoir vu l’un des êtres provoquer un reflet sur la surface de l’engin. Ce n’est qu’en vol, sous un angle particulier et très fugitivement qu’un reflet réellement aveuglant a pu être éventuellement produit, comme le reconnaît Eric Maillot. Mais dans ce cas, même au sol et vu de face, les enfants auraient du signaler les immenses pales du rotor. Et lors de la phase ascensionnelle hélicoïdale, l’hélicoptère présentant alors successivement et plusieurs fois toutes ses faces, les enfants auraient du parfaitement noter, entre deux reflets gênants éventuels, les éléments caractéristiques d’un hélicoptère ?

Voici pour en finir avec cette hypothèse absurde du "reflet" l'avis autorisé d'un pilote d'hélicoptère très qualifié, puisque ayant volé à l'époque sur Alouette II, M. André Morel (pilote instructeur sur hélicoptère, 65 ans de pilotage !) :

"Quant à l'éblouissement par le reflet du soleil sur la bulle ou le plexi de la cabine je n'y crois absolument pas car j'ai assisté de très près à des dizaines de décollages de confrères avec les hélicos les plus divers sans jamais avoir été ébloui. En mettant les choses au pire un tel reflet ne durerait qu'une fraction de seconde."NB : en bas de page 8, l'expression "comme le soleil à midi" aurait été "suggérée" aux enfants par ces « mauvais » enquêteurs du GEPAN. Notons que, quelques lignes plus haut, les auteurs n'avaient pas le même genre de réticences vis à vis de l'expression "couleur argent bleuté" d'Anne-Marie. Pourquoi n'aurait-elle pas été, elle aussi, suggérée à la fillette par le GEPAN grâce à un questionnaire fermé ? Ah, mais il est vrai que dans ce cas, cette expression allait dans le sens de la thèse des auteurs.

5.4 Le silence au sol

Page 9 : "François dit pourtant avoir entendu ...". Pourquoi ce mot "pourtant" ? Qui a jamais prétendu que l'engin était totalement silencieux ? Personne, ni le GEPA ni même le GEPAN. L’expression « silence au sol » est donc, je le reconnais volontiers, erronée. Mais il s’agit visiblement d’un raccourci (certes abusif) de langage, puisqu’à d’autres endroits du rapport le « faible bruit » de l’engin est clairement mentionné. Cette erreur est toutefois sans réelle conséquence puisqu’un « faible bruit » tel que celui décrit par François est clairement incompatible avec un hélicoptère en marche (engin bruyant s’il en est, surtout en 1967).

Il est ensuite indiqué que le bruit a précédé le décollage, ce qui serait un argument en faveur d'un hélicoptère. Ce n‘est pas faux, mais c'est un argument minuscule, infinitésimal même, tant il frise le truisme. Tout engin motorisé en effet doit a priori être mis en route (et donc faire un minimum de bruit) avant de bouger. Cela est donc parfaitement compatible aussi bien avec un avion, un hélicoptère, qu’avec un ovni « tôle et boulon » de l’HET classique.

Il est ensuite indiqué que ce bruit était un sifflement, caractéristique d'une turbine d'hélicoptère. C'est inexact. Le bruit d'un hélicoptère comporte deux composantes : le bruit de son moteur (dans la cas d'une turbine il s'agit effectivement d'un sifflement aigu), et le bruit de ses rotors (principal et de queue) dont les pales heurtent violemment l'air. Cette seconde composante n'a rien à voir avec un sifflement, il s'agit plutôt - selon les phases de vol - d'un ronflement grave et saccadé très caractéristique, et qui surpasse rapidement en intensité la première composante (le bruit du moteur).Le fait que seul un sifflement soit signalé est donc incompatible avec un hélicoptère.

Pour illustrer cela et finir de vous convaincre, allez sur ces liens et écoutez un bruit d’hélicoptère typique : un Boeing AH64 Apache (http://www.helis.com/sounds/bo-ah64.wav), ou d'autres modèles (http://www.helis.com/sounds/).

Les auteurs tentent ensuite laborieusement d'expliquer pourquoi les enfants n'auraient pas entendu le bruit de l'hélicoptère :un tracteur est passé avant l'observation. « Avant », autant dire que cet argument n’a strictement aucun poids. Cet « avant« n‘est pas précisé (1 minutes, 10 minutes, une heure ?), et ce tracteur n’aurait pu camoufler le bruit de l’hélico que quelques secondes tout au plus (à supposer qu’il soit passé comme par miracle exactement au même moment). D’autre part en 1967 les normes étant moins sévères, à la fois les tracteurs et les hélicoptères étaient certes nettement plus bruyants qu’aujourd’hui. Mais d’une part les tracteurs courants à l’époque étaient bien moins puissants (58% faisaient moins de 35 CV) donc moins bruyants, d’autre part un hélicoptère faisait - et fait toujours - énormément plus de bruit. Une Alouette II disposait par exemple de 400 à 500 CV de puissance, soit 10 à 20 fois plus qu’un tracteur, avec un échappement libre. Un moteur donc considérablement plus sonore, à distance égale, qu’un tracteur. Et ceci sans même compter le bruit aérodynamique des pales des rotors.

il est supposé être passé en moyenne 20 voitures entre 8h et 10h30. En supposant que la partie "gênante" d'un tel passage dure 30 secondes cela fait une chance sur 300 qu'une voiture passe pile-poil au moment de l'observation... Voiture et passage que l'un des deux témoins n'aurait bien sûr pas manqué de mentionner, ce qui n‘est pas le cas. Sans compter que le volume sonore d'une voiture (même en 67) est bien inférieur à celui d'un tracteur (sans parler d'un hélico).

les enfants étaient dos au muret, qui aurait pu masquer le bruit. A l'atterrissage oui... mais... au décollage ?! Ils étaient debout et face à l'engin ! Comment n'ont-ils pas noté le vrombissement assourdissant du départ ? Et puis de toutes façons qui peut croire qu’un petit muret de 50cm de haut puisse atténuer significativement le bruit d’un hélicoptère ? C’est risible. Enfin, si François s’est retourné pour appeler son chien au début de l’observation, c’est qu’il n’était pas vraiment collé au muret (son chien n‘était pas de l‘autre coté de la route).

une colline située au nord-ouest du site aurait pu masquer le bruit d'un hélico arrivant de cette direction. Certes, mais une fois dépassé la colline, le bruit de l’hélicoptère serait redevenu parfaitement audible. D‘autre part, comme au point précédent, quid du bruit au décollage (que la colline n’a pas pu masquer, par définition).

Bref aucune de ces explications ne tient la route.

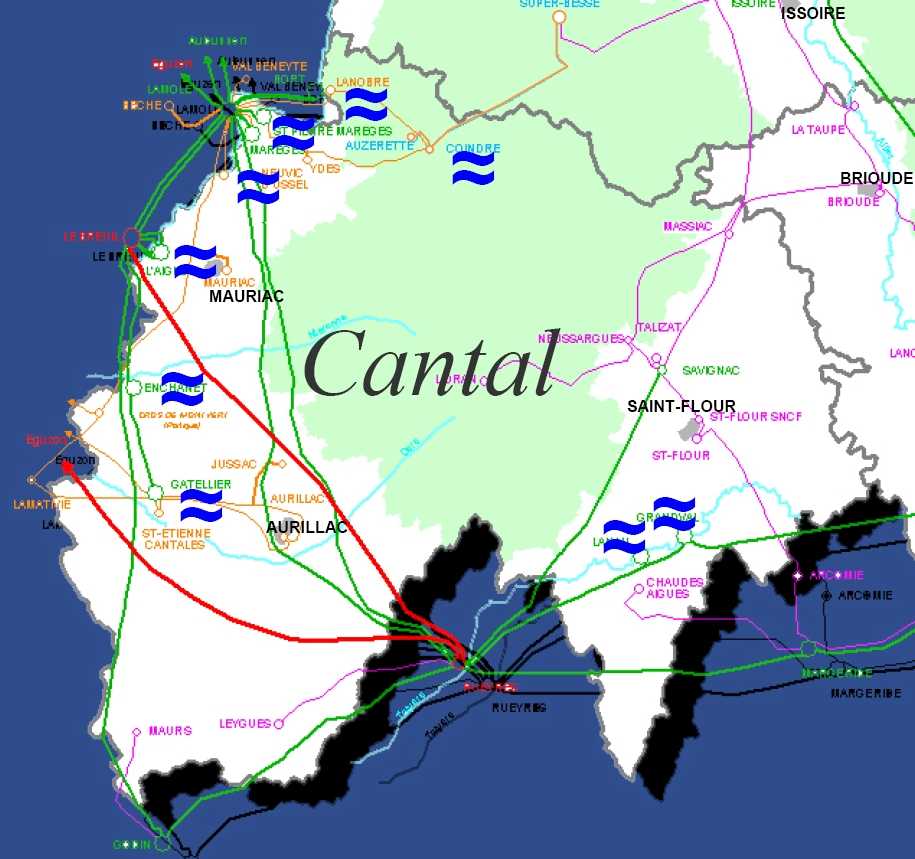

Notons cependant que ces deux derniers points militent en faveur d'une arrivée et d'un départ en direction du Nord-Ouest.

En effet dans le cas contraire (défendu par Eric Maillot dans son article original de 1999) les enfants auraient vu et entendu l'hélicoptère arriver quasiment face à eux, ils n‘auraient jamais pu le manquer, ni visuellement ni auditivement (aucun obstacle au son, le muret et la colline sont derrière eux), surtout lorsque l‘appareil serait passé au-dessus d‘eux à très basse altitude juste avant d‘atterrir à 50/100 mètres à peine de là, imaginez le vacarme !

Il en ressort donc que cet hypothétique hélicoptère n’a pu venir que du Nord-Ouest, comme d'ailleurs les auteurs finissent par l‘admettre plus loin (page 15). A pleine charge (4 personnes), il s'est posé quelques secondes dans un pré à Cussac, puis est reparti illico vers son point de départ (Nord-Ouest), après néanmoins que tous ses passagers soient descendus puis remontés aussitôt.Les auteurs envisagent enfin une dernière explication au relatif silence de l‘engin. L'hélicoptère aurait été en vol d'instruction et le pilote aurait effectué un exercice d'autorotation, moteur ralenti ou coupé (sous-entendu silencieux ou presque).

Mais si cette manœuvre sert effectivement en cas de panne moteur, en pratique on ne coupe jamais le moteur dans un tel exercice. Ce serait bien trop dangereux, et parfaitement inutile, car une fois le rotor débrayé, tout se passe exactement comme en cas de panne moteur(8).Bref, même en autorotation, gaz réduits, un hélico reste très bruyant.

Pour les derniers sceptiques, regardez (et écoutez) cette vidéo publiée sur Google (http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-3509088845539365989&hl=fr). Alors, silencieux un exercice d’autorotation ?Autrement dit ce genre d’exercice se faisait sur un terrain spécifiquement adapté, et avec seulement deux personnes à bord (l’élève et l’instructeur). Ce n’est donc pas un hélicoptère effectuant un exercice d’autorotation qui a atterri dans un pré de Cussac ce 29 Août 1967.

Bref, un hélicoptère, en 1967 faisait beaucoup de bruit, bien plus qu'un tracteur, et non pas un peu moins comme le sous-entend le texte. Et, sauf circonstances très exceptionnelles, ce bruit était long, très perceptible et très caractéristique, même à 50 ou 100 mètres, surtout dans l’ambiance sonore plutôt calme d’une pleine campagne(9). Et surtout lors de la phase de décollage où aucun miraculeux « tracteur écran » ne peut être invoqué pour masquer le bruit si particulier d’un hélicoptère à turbine. Ceci est donc une fois de plus incompatible avec les témoignages des enfants.

Petit corollaire, pas si hors sujet que cela peut paraître : Au décollage de l’ovni, aucun mouvement des feuillages de la haie n‘est rapporté par les témoins. Pourtant, silencieux ou pas, un hélicoptère au décollage brasse violemment un énorme volume d‘air. Et tout ce qui peut bouger à des dizaines de mètres alentour se met à bouger violemment, spécialement des branchages d’une haie. Voici encore une nouvelle incompatibilité majeure entre les témoignages et la « thèse de l’hélicoptère ».

Les auteurs commencent par pointer une supposée "contradiction majeure" dans la position des deux témoins. Anne-Marie aurait été 13 mètres "devant" son frère pour le GEPAN, et 30 mètres "derrière" pour M. de St Etienne, dans l'enquête/article inédit retrouvé par M. Maillot.

Cette contradiction n'en pas une en réalité. Claude de St Etienne dit en effet :A supposer que ceci soit exact (il s'agit des dires d'un journaliste, non du témoignage direct des enfants et encore moins d'une reconstitution précise comme a su le faire le GEPAN) il est alors probable et logique qu’elle se soit vivement rapproché de son frère et du muret pour mieux voir. Il est alors tout aussi logique qu'elle se soit finalement retrouvée près du muret et un peu à gauche de son frère (car plus près de l'objet et des êtres). Bref, il n‘y a là aucune incohérence démontrée, juste, je le reconnais, une reconstitution imparfaite lors des différentes enquêtes (dont celle du GEPAN).

Bien entendu nos auteurs exploitent aussitôt exagérément cette erreur imaginaire, pour dénier toute crédibilité aux mesures effectuées par le GEPAN, et même aux ordres de grandeur de ces mesures. C'est indispensable car, pour que leur thèse soit possible il faut absolument que l'objet ait été bien plus loin de la haie, au moins à 30 ou 40 mètres selon eux (page 10) ... En effet un pilote n'aurait jamais pris le risque de poser son hélicoptère si près d'un obstacle naturel.

Enfin, c’est ce que je croyais car la position d’Eric Maillot a encore évolué. Il soutient désormais en privé qu’un pilote se pose où et comme il veut, s’il s’estime capable de le faire, et pourquoi pas dans des conditions dangereuses (près d’une haie ou d’une ligne EDF, sur un sol en pente, …). Bref le genre « casse-cou ». Inutile de dire que cette hypothèse laisse dubitatif. Et paraît même fantaisiste dans le cas d’un vol avec 3 ou 4 passagers. Car si l’on peut imaginer à la rigueur un professionnel obligé de prendre un risque calculé dans le cadre d’une mission impérative, ou un pilote frimeur voulant impressionner des spectateurs au sol par une manœuvre risquée, il est en revanche impossible d’imaginer un tel inconscient prendre les mêmes risques sans raison valable, et en risquant non seulement sa vie, mais celle de plusieurs passagers.

La supposée incohérence entre Fernand Lagarde et Claude Poher quant à la hauteur des arbres de haie est quant à elle bien expliquée sur le site de Poher (2004). A l’endroit où les enfants voyaient l’objet les arbres de la haie étaient plus bas (5 mètres environ). Mais de chaque coté, à 4 ou 5 mètres de là, les arbres étaient plus haut (8 à 10 mètres environ, ce qui est cohérent avec l’estimation de M. Lagarde).

Cette photo extraite de l’enquête LDLN tend à prouver que Claude Poher a raison, la haie est à l‘évidence très clairsemée et plus basse dans la direction où se tenait l‘ovni.

Les auteurs tentent ensuite de discréditer les mesures effectuées lors de l'enquête du GEPAN (pourtant le seules faites sur site, avec théodolite, les enfants interrogés séparément, plusieurs visées et non une seule), mais par des méthodes pourtant encore moins précises ("les repères mémoriels ont pu être perturbés", l'arbre qui cachait l'ovni "semble" 4 mètres plus à gauche sur un croquis du GEPA que sur une photo du GEPAN). Ce n'est pas en mettant des conditionnels partout, et en mettant sur le même pied d'égalité une photo d'enquête et un croquis qu'on démontre quoi que ce soit.

Bien entendu on peut toujours trouver a posteriori que l'enquête du GEPAN aurait pu être mieux menée ; c‘est aussi mon avis. Il n'en reste pas moins que c'est la meilleure (ou la moins mauvaise) à ce jour sur ce cas, dans le sens où c'est elle qui apporte la plus grande quantité d'informations fiables (de première main et/ou vérifiées sur place et avec les témoins, chiffrées, mesurées, recoupées, etc.).

De même on peut penser comme les

auteurs que la méthode employée pour estimer la taille

angulaire de l'objet n'est pas la meilleure ni la plus fiable. Je

m’attendais par exemple à une estimation à base de

disques de cartons de tailles diverses, tenus à bout de bras, et

proposés tour à tour au témoin en lui demandant si

l'ovni était "plus petit" ou "plus grand" (ne jamais aller du

croissant au décroissant ou l'inverse, mais d'abord un calibre

très grand, puis très petit, et resserrer peu à peu

l'intervalle, quitte à représenter même plusieurs

fois le même calibre).

Pour autant la taille obtenue finalement avec leur méthode (3 à 5m) n’est pas si éloigné du témoignage spontané des enfants (2 à 4m). Notons également que cette taille est également compatible, quoique légèrement supérieure, à celle d’une Alouette II vu de face ou de trois-quart qui serait située au même endroit, mais en revanche incompatible avec le même hélicoptère situé 30 ou 40 mètres plus loin, comme le proposent les auteurs plus loin. A cette distance en effet, la taille angulaire estimée de l’objet conduit à une taille de 5 à 6 mètres, nettement supérieure à celle d’une cellule d’Alouette II.

Les auteurs montent ensuite en épingle un détail mineur. La route D67 serait dessinée rectiligne sur les croquis du GEPAN alors qu'elle "entame un virage net" avant la haie, ce qui aurait faussé les mesures de distance de l‘objet. On pourra juger sur cette photo aérienne de la courbure "vertigineuse" de ce virage :

Ceci pour l‘anecdote car, qui croira ne seconde à la thèse absurde selon laquelle les scientifiques du GEPAN auraient mesuré des distances par rapport à une route rectiligne imaginaire ? Bien évidemment ils ont mesuré des distances par rapport à des points réels du terrain, et non par rapport à une route virtuelle sur un croquis qui a d’ailleurs certainement été fait postérieurement aux mesures.

La réalité est plus simple. Un croquis c’est … un croquis, destiné uniquement à présenter sommairement les grandes lignes d’une structure ou d’une idée. Ce n’est pas un plan précis, sur papier millimétré. En l’occurrence, sur le croquis N°3 du rapport du GEPAN, il est certain que la distance CE (distance objet route, parallèlement à la haie) a été mesurée avec le point E réellement sur la route, et non calculée par rapport à une route imaginaire rectiligne plus au sud. Ce point peut être très facilement vérifié en interrogeant Claude Poher.

Conclure alors en bas de page 8 à "l'amateurisme" de l'enquête du GEPAN, au vu d'erreurs imaginaires ou minimes et sans conséquences prouvées sur la nature de l’ovni, est donc un jugement subjectif et biaisé.

Les auteurs notent ensuite que le lieu (plat, dégagé) était idéal pour le poser d'un hélicoptère, à la différence des parcelles environnantes (trop petites ou encombrées de murets). Et ils croient bon d'appuyer aussitôt cette affirmation par une photo, impressionnante, d'un hélicoptère posé sur un sol … très pentu. Etrange logique qui, pour étayer une hypothèse, trouve un exemple de l’hypothèse inverse.Voici par exemple une photo de la première Alouette II utilisée dès 1957 par EDF pour installer et surveiller les lignes en montagne. Elle est effectivement dans une position fort délicate, sur une pente très forte, proche d’un pylône, et les pales du rotor à quelques décimètres du sol neigeux (source : http://helimat.free.fr/edf5.htm) :

Toutefois leur photo m’intriguait, elle faisait un peu « tour de magie ». J’ai donc voulu en avoir le cœur net, et j'ai pris contact avec le responsable du site Web d'où cette photo est tirée. Il m'a rapidement expliqué par mail qu'il s'agit d'un poser "pour la photo", sur un minuscule bout de terrain plat dans la pente, comme le montre ce contre-champ http://batfredland.free.fr/Gazelle2.htm. Je le cite :

« Cette photo a été réalisé dans le cadre d'une instruction au vol en montagne dans des conditions limites en charge ([instruction] qui a d'ailleurs relativement mal finie avec le décapotage d'une partie de la cabine sur la photo N°71 suite à une erreur de l'élève).»Bref, on ne fait pas "n'importe quoi"

pour le plaisir avec un hélicoptère ; c'est

sérieux et ça peut être dangereux, surtout à

pleine charge (4 personnes) et près d'obstacles naturels. Le

hasard a d'ailleurs voulu que je voie hier à la

télévision un documentaire sur les "secouristes de

l'extrème", montrant un hélicoptère venu secourir

des alpinistes tombés dans une crevasse en haute montagne, et

dont les pales du rotor ont touché la pente suite à un

trou d'air, entrainant l'écrasement spectaculaire de l'engin !

Il faut donc une très bonne raison pour prendre de tels risques. On peut s’entraîner au poser « en pente » en haute ou moyenne montagne, là où il n’y a pratiquement pas d’autres possibilités ; mais pas dans le Cantal où les zones de culture et de prairie relativement plates abondent.

La conclusion logique est donc que l'hélicoptère, surtout s'il était piloté par un élève en cours d'instruction, aurait du plutôt se poser au milieu de la vaste parcelle (zone de risque minimum), et non pas dans son coin inférieur droit (dangereusement près d‘un obstacle naturel). Eric Maillot a répondu récemment à cet argument :

« Prouve moi aussi qu'à l'époque, comme le font souvent les agriculteurs qui ont des grandes pâtures, ce grand champ en herbe n'était pas utilisé en alternance pour le pâturage donc scindé dans sa largeur par un barbelé ou un fil électrifié en 2 zones : l'une avec vaches (à l'ouest) et l'autre zone à l'est sans vache (côté ovni) où l'hélico se serait donc logiquement posé vu l'absence de bétail... Prouve que ce n'est pas possible, ni logique. Quelles données possèdes-tu pour exclure cette pratique agricole connue ? »Là j’en reste bouche bée. Eric sait pourtant pertinemment qu’on ne prouve pas une négative. Ce serait plutôt à lui de prouver qu’une telle séparation existait à l’époque. Je remarque également que, un peu comme les fameux épicycles de Ptolémée, il lui faut sans cesse ajouter de nouvelles hypothèses et conditions initiales bien particulières pour pouvoir coller aux faits.

Enfin notons que les auteurs ne semblent pas très sûrs eux-mêmes de leur thèse, puisqu'ils éprouvent le besoin d'accumuler les arguments, sinon contradictoires, du moins opposés : un coup l'hélicoptère s'est posé loin de la haie (donc sans danger), un coup il s'est posé près de la haie car les pilotes (photo à l'appui) s'amusent à faire n'importe quoi avec leur machine.

Eh bien non, n’en déplaise aux auteurs, rien dans les enquêtes sur CUSSAC (dont celle du GEPAN) ne prouve une sous-estimation, volontaire ou pas, de la taille de ces êtres, qui reste donc, après enquête, de l’ordre du mètre (mais avec une marge d’erreur significative, j’en conviens). Reprenons donc les points un par un.

D’une part le GEPAN n’a jamais « réévalué à la hausse la taille de l’appareil » comme l’affirment les auteurs. Anne-Marie a subjectivement estimé dans son témoignage initial la taille de la sphère à « 1,5 à 2m ». Puis lors de la reconstitution avec le GEPAN, avec la méthode de pointage au théodolite, elle a fourni une mesure de 3m, alors que son frère fournissait une mesure plus élevée (5m). Il n’y avait donc aucune « intention » dans cette ré estimation, le GEPAN a simplement essayé d’objectiver une donnée purement subjective du témoignage, comme cela se fait dans toute bonne enquête ufologique.

D’autre part Claude Poher a indubitablement raison, Anne-Marie sous-estime les grandes distances, puisqu’elle estime spontanément la distance de l’ovni (derrière la haie) à seulement 55 m, alors que la haie est déjà à près de 80 m.

En revanche cette explication ne marche pas automatiquement de la même manière pour l’évaluation de petites dimensions (de l’ordre du mètre). En effet, s’il est difficile de visualiser spontanément un objet de référence « étalon » pour des dimensions de 50 ou 100m, en revanche des objets « métriques » sont bien plus courants et faciles à imaginer, à commencer par … des êtres humains (des enfants notamment) ! Il paraît donc logique que la fille ait correctement évalué la taille apparente d’êtres humanoïdes ; qui plus est, elle disposait de points de repères au sol familiers (les arbres de la haie). Enfin, François lui n’est pas suspecté de sous-estimer les distances et pourtant il a donné une taille similaire aux personnages.

Puis les auteurs s’étonnent gravement que François ait pu affirmer que l’un des quatre êtres étaient agenouillé, alors que sa vue était obstruée par le muret et qu’il ne l’avait pas vu s’agenouiller.

Il me semble pourtant que l’explication est simple. Étant agenouillé ce 4ème personnage était tout simplement plus petit, plus bas que les 3 autres. N’en voyant probablement que la tête et le haut du tronc de par sa position initiale derrière son muret, François en a instinctivement et immédiatement déduit qu’il était agenouillé (ou assis, mais inconsciemment cette posture plus passive a du lui paraître plus incongrue et être filtrée par son cerveau). D’autant plus qu’il l’a forcément vu se redresser au moment du départ, et prendre donc la même taille que ses compagnons.

Je suis en revanche partiellement en accord avec le 3ème paragraphe. D’une part il ne faut pas effectivement prendre au pied de la lettre les 1m20 estimés par les enfants ni même la « petite taille ». A cette distance, et faute de points de repère fiables, la marge d’erreur est significative. D’autre part il existe selon moi une autre explication à cet aspect étrange (longs bras, petites jambes) : l’herbe de la prairie, qui devait être haute en cette saison de plein été. Enfoncés dans 20cm d’herbe, un homme d’1m75 n’en paraît plus que 1m55 et ses membres supérieurs paraissent proportionnellement plus longs que ses jambes.

On peut en revanche noter, comme le souligne Jean-Marc Gillot, que

les enfants décrivent des êtres, quelle que soit leur

taille réelle, qui sont environ moitié plus petits que

l'objet. Or un être humain adulte debout est quasiment de la

même hauteur qu'une Alouette II posée au sol (qui fait

à peine 2m de haut). Il y a là une incohérence

majeure entre la thèse de l'hélicoptère et les

témoignages de Cussac.

Les auteurs dissertent ensuite sur plusieurs petits détails extrêmement précis de l’apparence des quatre êtres. Mais rappelons nous. Les enfants étaient censés être éblouis par les réflexions du soleil sur la verrière au point de ne pouvoir distinguer aucun détail de sa superstructure, ni même de pouvoir l’identifier en tant qu’hélicoptère. Alors, lorsque les quatre êtres sont tout près de l’engin, comment les enfants font ils pour distinguer nettement des détails infimes (centimétriques) de leur habillement ou de leurs gestes, alors que par ailleurs ils sont incapables de voir des dispositifs mats et imposants (métriques) tels que la turbine, les réservoirs, le rotor ou la console centrale du poste de pilotage ?

Cette volonté farouche d’expliquer le moindre détail, parfois jusqu’aux frontières du ridicule (‘favoris’ à la Mike Brandt, casque en cuir des pionniers de l’aviation, …) est donc paradoxale. D’un coté elle accorde un crédit énorme aux témoignages des enfants, puisque le moindre détail d‘apparence, même vu à 80 mètres, est selon les auteurs parfaitement réel et concordant avec la thèse d‘un équipage d‘hélicoptère. De l’autre coté les auteurs ne croient plus les enfants lorsqu’ils disent des choses qui ne collent pas avec leur théorie : l’aspect de l’engin, sa manœuvre de décollage, son quasi-silence, etc. Ce n’est pas cohérent.

Enfin les auteurs expliquent l’aspect uniformément noir des quatre êtres par l’ombre projetée de la haie.

Cette explication ne tient pas la route. Fin août à Cussac vers 10h30 le soleil se trouvait à environ 43° d’élévation et 125° d‘azimut (Maillot, 1999). La haie est quasiment dans l’axe Nord-Sud, dont grosso-modo à 55° également par rapport au soleil. Si la haie faisait environ 5 mètres de haut à l’endroit où se trouvait l’engin, comme cela est probable (Cf. plus haut), alors la zone maximale d’ombre devait être d’environ 5 mètres également. Donc elle s’arrêtait bien avant l’engin, selon les calculs du GEPAN (qui le situe à environ 8 à 10 mètres). De fait les êtres auraient du être bien visibles et en plein soleil sur les 4 ou 5 derniers mètres de leur retour vers l’engin.

Mais les auteurs n’affirment-ils pas par ailleurs que le GEPAN s’est lourdement trompé dans ses calculs et que l’engin était forcément bien plus loin de la haie ? Peut être à 30 ou 40 mètres selon leurs propres réflexions page 10 de ce document. Aucune ombre ne pouvait évidemment couvrir une telle surface, et dans ce cas les petits êtres n‘étaient pas à l‘ombre pendant les ¾ de leur trajet de retour vers leur engin. D’ailleurs, selon le témoignage des enfants, les quatre êtres étaient tout proches de leur engin, puisqu’ils n’ont fait que quelques pas pour y rentrer (en réalité selon le GEPA ils n‘ont fait aucun pas et se sont envolés directement, ils devaient donc être tout près). Donc, si l’engin était à 30 ou 40 mètres de la haie, comme l’affirment les auteurs, alors les quatre êtres étaient eux en plein soleil, et l’ombre de la haie ne peut absolument pas expliquer leur couleur noire uniforme et soyeuse. Encore une contradiction flagrante, découlant directement des affirmations des auteurs.

De toutes façons une haie n’aurait pas donné un noir aussi uniforme et soyeux que celui décrit par les deux enfants. Une haie donne généralement une ombre tachetée laissant entrapercevoir, par touches, les couleurs véritables de la personne ou de l’objet.

D’ailleurs la photo prise par LDLN au printemps 1968 (voir plus haut) montre nettement une haie non entretenue, et très clairsemée, exactement comme la décrit Claude Poher (2004). A l’endroit où se trouvaient les êtres et l’engin on voit nettement que les arbres sont plus bas et non jointifs. L’ombre était donc non seulement courte (5m probablement) mais également très partielle.

La fuite des 4 êtres n’est pas « une simple interprétation basée sur des scénarios de la littérature pro-extraterrestre des années 50-60 », comme voudraient le faire croire les auteurs. Elle découle simplement d’un peu de bon sens dans la lecture du récit. En effet, dès qu’ils s’aperçoivent que quelqu’un les a vus, les quatre êtres regagnent leur engin qui décolle aussitôt jusqu’à disparaître dans le ciel, le tout en à peine trente secondes ! Si ce n’est pas une fuite, c’est quelque chose de très approchant quand même, tout lecteur objectif le reconnaîtra. Alors certes les quatre êtres n’ont pas couru, ils ont simplement marché vers leur engin. Mais, étant tout proches de celui-ci, s’élancer pour un sprint et … freiner aussitôt aurait été inutile et même ridicule. Disons qu’ils n’ont pas paniqué, mais qu’ils sont visiblement partis aussi vite que possible.

Alors on peut gloser à l’infini sur la pertinence du mot « fuite », et lui préférer celui de « départ rapide », il ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. En l’occurrence l’attitude très étrange de ces quatre personnages. En effet, même en cas d’arrêt urgent imprévu, je ne comprends pas ce qui aurait obligé l’équipage à regagner aussitôt leur engin.

Eric Maillot a proposé deux explications : pause « pipi » ou arrêt impromptu pour cause de diarrhée de l‘un des passagers. Soit, mais s’ils étaient très pressés, pourquoi sont-ils tous descendus ? Et s’ils n’étaient pas très pressés, pourquoi sont-ils repartis si vite ?

Et puis, en cas de « pause pipi », et a fortiori en cas de diarrhée, il est évident que la personne concernée serait allée à l’écart des trois autres, pour des raisons évidentes d’intimité. Elle se serait mise à l’abri de leurs regards. Or ici pas du tout, les quatre êtres sont toujours très proches les uns des autres.

Bref, pourquoi ont-ils atterri à Cussac ? Voilà en fait, lorsqu’on creuse un peu, ce qui rend improbable la thèse de l’hélicoptère.

Les auteurs notent ensuite que la façon d’embarquer est compatible avec un équipage d’hélicoptère : de chaque coté, l’un après l’autre, en se soulevant d’abord puis en plongeant tête la première.

Exprimé ainsi, ils n‘ont pas tort. J’ajouterais cependant que cela ne me paraît pas non plus incompatible avec tout véhicule de taille similaire et qui aurait été conçu selon des principes d‘ergonomie adaptés à des êtres humanoïdes de taille métrique. On ne parle pas ici en effet de rentrer debout et à quatre de front dans une salle de bal à 6 portes et de 20 mètres de large. Un véhicule aérien de petit gabarit (d’après les dimensions estimées) est généralement optimisé (car la place est comptée), avec un plancher situé en hauteur à cause du train d’atterrissage (il faut donc se soulever pour y pénétrer), d’une hauteur sous plafond conçue a priori pour des passagers assis et non debout (il faut donc baisser la tête pour entrer), et pourvu de plusieurs accès (redondance pour des raisons de sécurité). Je ne vois pas en quoi ceci infirmerait ou décrédibiliserait un véhicule aérien « inconnu » ou « extraterrestre ». Vu sa forme, sa taille, celle des passagers, les principes d’ergonomie étant relativement universels, l’équipage aurait pu avoir la même façon d’y pénétrer.

Enfin, rien ne prouve à ma connaissance qu’ils soient réellement rentrés dans l’engin de chaque coté. Les témoignages au GEPA ainsi que l’enquête de Claude de St Etienne montrent au contraire que les quatre êtres se sont soulevés et sont entrés dans la sphère par son dessus et la tête la première, ce qui est d’ailleurs l’un des nombreux caractères forts d’étrangeté de ce cas (quasi-inédits en ufologie, en tous cas très rares ; voir par exemple le cas de "la montagne des Alouettes" (http://ufologie.net/1954/0sep1954montagnedesalouettesf.htm) lors de la vague Française de 1954). L'enquête de Claude de St Etienne précise même que "Les petits hommes sont entrés chacun leur tour", ce qui est clairement incompatible avec un équipage d'Alouette II de quatre hommes (ils seraient rentrés deux par deux par les deux portes latérales).Le rapport du GEPAN (1978) est moins détaillé sur ce sujet (sans contredire cette version), mais ceci est confirmé par Claude Poher sur son site.

Cette version de l’embarquement (par le dessus) est donc la plus probable et totalement incompatible avec la thèse d’un hélicoptère.

Justement, les auteurs insinuent ensuite que ce caractère « étrange » et « fantastique » de la rentrée dans la sphère aurait été ajouté par enjolivements successifs au fil du temps, et ce dès le rapport du GEPA en 1968. En particulier celui-ci emploierait pour la première fois le terme « envol » , alors que les notes du GEPA mentionnaient seulement le terme plus ordinaire de « monter ». Je ne sais pas de quelles notes il s’agit, je ne les ai pas en tous cas. Le plus simple serait de demander leur avis à Joël Mesnard et Claude Pavy pour voir s’ils confirment ceci et quelle explication ils en donnent. Idem pour le nombre de personnages (passé de 0 à 4 ?), ou le fait que le 4ème être soit ressorti de la sphère puis l’ai regagné en plein vol.

Le comportement des êtres tel qu’il est rapporté dans la version « classique » du cas est hautement étrange, et plaide fortement en faveur d’une explication extraordinaire et en défaveur d’une explication ordinaire (tel un hélicoptère). Donc, s’il y a des doutes sur ce récit, ou des raisons objectives de penser qu’il a pu être enjolivé et suggéré, il faut les clarifier rapidement et nettement.

Je suspens donc mon jugement pour l’instant sur ce point. Mais pour admettre que cet embarquement étrange a été enjolivé et imaginé par les deux enfants, j’exigerai des preuves bien plus solides que la simple affirmation « ce doit être un rêve de François, remémoré ensuite comme réellement perçu » !

Je suis plutôt en accord avec ce chapitre. D’une part, comme je l’ai déjà indiqué plus haut, rien ne permet de dire que les différentes odeurs ressenties correspondent au même fait générateur, surtout concernant celle mentionné par le garde-champêtre (bien plus forte que celle de l’ovni, située à 500 m de là, 10 heures plus tard, alors que le vent était très faible voire nul).

D’autres part les échantillons d’odeurs étaient en nombre bien trop faible pour que ce test soit probant. Tout au plus pourra-t-on concéder une légère convergence vers l’odeur de SO2, mais d‘autres odeurs intéressantes comme l‘ozone n‘ont hélas pas pu être testées faute de moyens sérieux suffisants(10).

Cette « trace » potentiellement intéressante me paraît donc hélas non probante quant à la nature de l‘odeur relevée, sans moyen d’approfondir l’enquête quarante ans après.

En revanche ces échantillons étaient quand même plutôt bien choisis, notamment pour tester l’hypothèse d’un véhicule à moteur ordinaire. En particulier il y avait bien du kérosène partiellement brûlé (Poher 2004), comme dans les gaz d’échappement d’une turbine, contrairement à ce qu’a affirmé Eric Maillot. Ce test invaliderait donc plutôt l’hypothèse d’un hélicoptère.

Là encore rien à dire. Cette composante de l’observation ne me paraît pas étrange ni incompatible avec un aéronef conventionnel. Elle fut en effet relativement lente.

L’enquête de 1968 montre une hélicoïde relativement serrée (diamètre 2m environ), alors que l’enquête du GEPAN (1978) parle d’une spirale s‘élargissant jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Les auteurs concluent que la seconde version est le fruit d’extrapolations et de suggestions indues de la part de Claude Poher, certainement dans le but inconscient de rendre le cas plus étrange. Selon les auteurs la vérité est plutôt de la première version, selon eux « parfaitement cohérente avec une cellule d’hélicoptère tournant autour de son axe rotor ».

Parfaitement cohérent ? Voilà qui paraît tout sauf évident.

Certes je reconnais bien volontiers l’ambiguïté du mot « spirale », qui peut tout aussi bien désigner dans le langage courant une vraie spirale qu’une hélicoïde. Et je reconnais aussi que mesurer une vitesse ou un diamètre sur la simple base d’un doigt tendu dessinant des cercles dans l’air n’est pas très fiable.

Mais, d’une part les auteurs ne contestent pas que l’engin ait fait plusieurs tours complets (360°) lors de sa montée. Le dessin du rapport du GEPA (jugé selon les auteurs même, plus réaliste que celui du GEPAN) montre même 6 boucles complètes. Or lorsqu’un hélicoptère effectue cette manœuvre c’est, comme l’indiquent eux-mêmes les auteurs, la cellule qui pivote sur son axe rotor, et c’est donc la queue de l’appareil qui décrit un cercle de quelques mètres de diamètre. Or la queue de l’appareil est censée être restée invisible des enfants pendant toute la durée de l’observation, opportunément « noyée » dans les reflets du soleil. Cette explication (cellule tournant sur son axe, donc ne décrivant pas de cercle) ne rend donc pas compte du témoignage des enfants.

D’autre part et surtout, contrairement aux idées reçues, ce n’est absolument pas la procédure normale de décollage d’un hélicoptère, qui est en fait bien moins spectaculaire. Voici par exemples quelques extraits d’un manuel de pilotage (canadien) :

Procédure normale : nez contre le vent, montée verticale en vol stationnaire (3 à 5 pieds) puis translation http://www.transportcanada.com/AviationCivile/generale/formation/Avion/Pubs/TP9982/Exercice9.htm

Procédures spécifiques : http://www.transportcanada.com/AviationCivile/generale/Formation/Avion/Pubs/TP9982/Exercice24.htm

J’accorde aux auteurs que les calculs et extrapolations auxquels se livre Claude Poher sur son site (2004) à partir des estimations maximales du diamètre final de l’hélicoïde sont assez hasardeuses. Il était en effet très difficile au GEPAN, en se basant sur de simples mouvements du doigt des enfants, d’estimer avec une précision suffisante la taille exacte de ces cercles.

Je n’en dirai en revanche pas autant de la fréquence de rotation. Il est en effet relativement facile et moins risqué de mesurer son ordre de grandeur (en comptant tout simplement le nombre de tours faits par le doigt de l’enfant). Or là, force est de constater que la fréquence minimale (1HZ=1 tour/sec) est déjà très élevée. Un hélicoptère qui effectuerait un 360° en montée pour s’orienter avant de s’élancer vers sa destination, ne ferait pas un tour sur lui même (sur son axe rotor) en à peine une seconde. Là encore M. André Morel confirme :

« Quant à la rotation verticale de 1 tour par seconde, je vous laisse le soin d’essayer vous-même de pivoter sur place à cette vitesse en pensant à ce que le pilote, qui doit en même temps agir sur le cyclique, le collectif et les pédales qui gèrent le pas de l’anti-couple , aurait à faire pendant la rotation…. »Ceci est a fortiori encore plus vrai avec la fréquence maximale issue de la reconstitution GEPAN, qui est 5 fois plus rapide (l’hélicoptère ferait 5 tours complet sur lui même en une seconde, et cela 5 fois de suite !).

Donc, même avec des hypothèses très favorables aux « sceptiques », c’est à dire prenant les interprétations les moins « extraordinaires » des témoignages (5 petits cercles, de 2 m de diamètre, décrits chacun en une seconde), la vitesse de parcours de l’engin sur sa trajectoire est incompatible avec tout aéronef connu à ce jour. Les forces centrifuges engendrées, très supérieures à 1g, l’empêcheraient.

Le « reflet magique » fait ici son retour, il sert désormais à expliquer tout ce qui gène. Ainsi le reflet du soleil sur les parties arrières d’un hélicoptère Alouette II, vu à plusieurs centaines de mètres (et même kilomètres) aurait aveuglé les témoins au point de leur faire perdre de vue l’engin pendant plusieurs dizaines de secondes, les empêchant ainsi de le voir disparaître « naturellement » au loin à cause de la distance.

Allons, c’est vraiment n’importe quoi. Un tel reflet est impossible. On voit bien là que les auteurs sont emportés par une véritable croyance, qui obscurcit leur sens critique.

En réalité je mets moi aussi de coté cette « disparition », mais pour une raison plus simple : la discordance entre les sources. D’un coté, le rapport du GEPAN (1978) et Claude Poher sur son site (2004) affirment en effet clairement que - selon les enfants - la boule a subitement disparu, sans qu’ils sachent pourquoi. Mais de l’autre coté, le rapport du GEPA (1968) indique au contraire clairement que les enfants ont cessé de regarder l’objet, non pas parce qu’ils étaient aveuglés par un hypothétique reflet, mais « pour s’occuper des vaches qui, affolées, s’étaient mises à beugler et à s’agiter » . Dans ce cas il n’y aurait donc pas eu « disparition » à proprement parler. Bref, cette disparition n’est pas avérée, alors que le cas reste très étrange par ailleurs. Inutile donc de vouloir la justifier à tout prix.

En revanche cette dernière citation du GEPA est très intéressante. En effet pourquoi les vaches se sont-elles mises à beugler, et le chien à aboyer, à la fin de l’observation, après le départ de l’engin, et non pas au début, à son arrivée ? Pourtant un hélicoptère en phase d’atterrissage fait autant sinon plus de bruit qu’au décollage, un bruit assourdissant qui, dans la phase finale d’approche n’est arrêté par aucun obstacle naturel (argument par ailleurs dérisoire, ce bruit comportant des infra graves de grande longueur d’onde qui ne sont pas arrêtés facilement par quelque obstacle que ce soit).

Se pourrait-il que l’aspect particulièrement inhabituel de l’engin (éclat aveuglant, forme inhabituelle, bruit persistant et inhabituel, trajectoire inhabituelle) en soit la cause ? Il paraît logique de le penser, en tous cas cela est difficilement explicable avec l’hypothèse d’un hélicoptère.

Page 15 : Mes conclusions à ce stade sont donc fort logiquement opposées à celle de Maillot et consorts. Aucun des arguments en faveur de la thèse d’un hélicoptère ne sont probants, et en revanche beaucoup sont incohérents entre eux ou reflètent les préconceptions - négatives - de leurs auteurs envers le phénomène OVNI.

Les auteurs enfoncent néanmoins le clou et précisent un peu leur scénario.

Un hélicoptère serait arrivé par le nord-ouest, « dans le dos » des enfants. Je suis d’accord pour privilégier cette direction comme je l’ai indiqué plus haut, car dans le sens contraire (sud-est) les enfants l’auraient encore mieux vu et entendu (ils aurait été face à eux).

Le garde champêtre D. qui travaillait dans son grenier à 500m à l’est des enfants, l’a entendu. Là encore je suis d’accord, il n’a pas pu ne pas l’entendre. Mais alors : pourquoi les enfants, situés eux bien plus près de l’engin, ne l’ont pas entendu ?

La colline a masqué le bruit de l’hélicoptère. Là je ne suis plus d’accord :

Elle a pu tout au plus le réduire. Comme indiqué plus haut le bruit d’un hélicoptère est complexe et comporte notamment des infra graves dus au rotor, dont la grande longueur d’onde est très difficile à arrêter, même par un obstacle naturel (les amateurs de home-cinéma qui ont cherché à isoler phoniquement une pièce des sons d’un « subwoofer » me comprendront).

Et puis surtout ça n’a aucun sens ! En effet, l’hélicoptère est forcément repassé par dessus la colline pour finalement atterrir dans le pré. Dans ce cas l’hélicoptère serait redevenu audible pendant toute sa fin de trajectoire et jusqu’au « poser ».

Corollaire : le garde-champètre aurait du entendre l’hélicoptère bien plus longtemps que ce qu’il dit (10 à 12 secondes seulement). Non seulement lors de la phase de « poser » finale (après la colline), mais également et surtout lors du décollage ! Au total, il aurait du témoigner d’une durée bien supérieure à celle des enfants, puisqu’il a entendu le bruit avant eux (selon la thèse même des auteurs). Ceci n’est pas cohérent avec les faits.

En revanche la remarquable cohérence de durée entre son témoignage et celui des enfants (10 à 15 s), tendrait à prouver qu’ils ont entendu le bruit émis par l’engin lors de la même phase de l’observation, c’est à dire son décollage et son départ vers le Plomb du Cantal.

Les auteurs narrent alors une anecdote survenue lors de leur visite sur place en 2004, où un hélicoptère a traversé de manière imprévue le ciel devant eux. Or, comme je l‘ai démontré précédemment (§ « Le silence au sol » ), cet épisode est un argument majeur contre la thèse des auteurs, puisqu’il émettait un ronflement saccadé caractéristique, et non le sifflement décrit par les enfants.

Pourtant les auteurs tentent de démontrer que cela corrobore leur thèse, car, malgré des conditions "optimales", ils n'ont perçu l'hélicoptère que très tardivement et pour une durée totale très brève. Voyons cela en détail :

a) Il y avait un bruit d’ambiance (voitures, tracteurs, beuglement des vaches, aboiement du chien) plus faible que le 29 août 1967.

Soyons sérieux, et

surtout honnêtes. La probabilité de passage d’un

engin agricole ou d’automobiles est tout aussi importante

aujourd’hui qu’à l’époque, plus grande

même. Il suffit de se référer à

l’article publié par Eric Maillot sur le site du CNEGU et

relatant justement cette enquête de 2004 à Cussac. Je cite

:

Et voilà, il est passé en gros deux fois plus de voitures et de tracteurs en 2004 qu’en 1967.