Je tiens d’emblée à préciser que je n’ai pas de formation scientifique. Ce travail est le fruit de recherches et de réflexions personnelles. Mon but était en premier lieu de faire le point sur une observation déjà ancienne, celle de Cussac ; puis j’en suis venu à parler du travail des ufologues et finalement du phénomène en général. J’utilise parfois le mot « exotique » afin d’indiquer que je vais m’aventurer hors des « sentiers battus ». Vous pouvez donc me suivre ou sauter directement au chapitre suivant. Le sujet nous y amènera de toute façon quoi qu’il en soit…

J-M. GILLOT

« Si on dit telle affaire c’est un hélicoptère qui s’est posé, bien, ok, il faut avoir l’hélicoptère, le nom du pilote et le numéro du vol et là on sera convaincu sinon c’est extrêmement difficile. On peut dire ce que l’on veut sur les Ovnis. On peut dire ce que l’on veut pour et contre. C’est là le vrai problème. Il faut créer les conditions d’un vrai débat »

Pierre Lagrange, sociologue des Sciences (émission « C dans l’air » - mars 2007)

Exotique (Phys.) Dont les caractéristiques diffèrent notablement des caractéristiques habituelles.

Le Petit Larousse

I. Présentation succincte de l’observation

Date : 29 Août 1967

Région : Auvergne

Département : Cantal

Commune : Cussac (Latitude : 44°59’05’’ Nord Longitude : 02°56’00’’ Est)

Densité : approx.17 habitants/Km2 en 1967

Ressources et productions : céréales, bovins ; coopérative laitière

Altitude : 880m (mini) – 1 079m (maxi)

Superficie : 1 368 ha = 13.68 Km2

Heure approximative: 10h30

Vent : très faible, éventuellement ouest ou nord-ouest

Températures : entre 12 et 16°

Emplacement des témoins : lieu-dit Les Tuiles, dans un pré

Emplacement du phénomène : lieu-dit Les Reverjats

Nombre (objet): 1

Nombre (êtres) : 4

Témoins principaux : 2

=> Frère et sœur d’une famille comptant au moins 4 enfants

1) Nom : DH* Prénom : François Age : 13 ans et demi

2) Nom : DH Prénom : Anne-Marie Age : 9 ans

(* nom de famille visible dans la presse de l’époque)

Personnes présentes sur place ou proches du lieu de l’observation : 3 (connues)

1) Nom : DR Prénom : inconnu Age : inconnu Profession : garde champêtre

=> Il aurait perçu un « sifflement »

2) Nom : inconnu Prénom : inconnu Age : inconnu Profession : agriculteur - (décédé < avril 1978)

=> Il aurait vu l’agitation des bêtes

3) Nom : VX Prénom : inconnu Age : inconnu Profession : agriculteur

=> Il aurait croisé les enfants sur la route juste après l’observation

Description succincte de l’observation :

En 1967, deux enfants qui gardent des vaches avec leur chien pendant les vacances scolaires observent une « machine » et quatre êtres insolites.

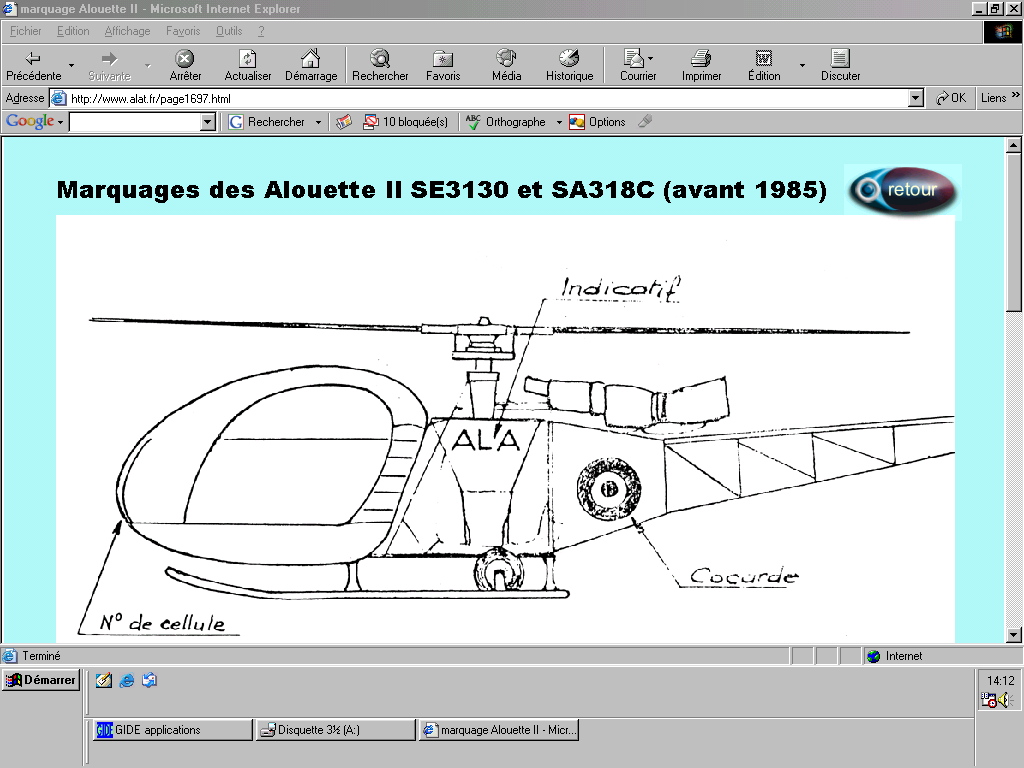

En 1977, la direction générale du C.N.E.S. crée le G.E.P.A.N., service chargé des témoignages relatifs aux phénomènes prétendument anormaux observés dans le ciel, ce que l’on appelle couramment des « ovnis ». Le cas de Cussac est sélectionné par le G.E.P.A.N. comme représentatif d’une rencontre rapprochée du 3ème type (RR3). En 1978, le G.E.P.A.N. décide de réaliser une enquête sur ce cas qui reste pour lui l’un des plus étonnants observés en France. Le 22 mars 2007, lors de la publication sur internet d’une partie des archives du G.E.P.A.N. (devenu entre-temps le G.E.I.P.A.N., le « I » pour Information), l’observation de Cussac est qualifiée d’exceptionnelle. Cette rencontre a eu lieu « entre des enfants et des êtres insolites dont il est impossible de nier le comportement intelligent et semblant disposer d’une technologie qui nous est inconnue… Aucune explication rationnelle n’a été donnée à ce jour ». Déclaration de Didier Gomez (UFOmania magazine) en avril 2008: « Jacques Patenet (responsable du G.E.I.P.A.N.) me disait le 8 mars dernier qu’il était matériellement impossible qu'un hélico de type alouette II ait pu se poser à cet endroit »

II. Chronologie des événements et petit aperçu de l’actualité mondiale de 1967 à 1983 : (liste non exhaustive d’événements dont les témoins n’avaient pas forcément connaissance.)

1967

=> Janvier

Observations dans le village de Roumagnac (Aveyron)

Le 10, diffusion du premier épisode de la série « Les envahisseurs » aux USA

Le 19, à 20h, JT de l’ORTF : voyage de Georges Pompidou en Charente Maritime. Survol des usines SIMCA. Arrivée de G. Pompidou en hélicoptère. Inauguration de l’usine (durée : 5mn 28s)

Le 25, enlèvement de Betty Andreasson (Massachusetts - USA)

Fin du mois, observation d’un petit humanoïde avec barbe à Valensole

=> Février

Le 1er, parution d’un article sur « l’avion hélicoptère » dans Sciences et Mécaniques n°249

Le 3, ORTF, « 5 colonnes à la une » : reportage sur la section Anderson au Vietnam (images d’hélico)

=> Avril

Le 7, 1er vol du prototype de l’hélicoptère Gazelle qui sera mis en service en 1971 (particularité : le rotor arrière est intégré dans un fenestron).

Le 27, 12h, radio Clermont-Ferrand signale l’observation d’un ovni au nord de la ville (tir de fusée ?)

Le 29, article dans Air & Cosmos n°197 sur la société Heli-Union.

=> Mai

Découverte d’un très étrange « trou » à Marliens (nombreux articles dans la presse par la suite…)

Le 22, Jean Tyrode observe un disque sombre en rentrant à Evillers

=> Juin

Le 3, à 20h, JT de l’ORTF : M. Pompidou au salon du Bourget. Image d’un hélicoptère russe

Les 10 et 11, le député G. Pompidou inaugure le téléphérique du Lioran sur le Plomb du Cantal (1)

=> Juillet

Le 17, observation d’Arc-sous-Cicon dans le Doubs (Article dans Centre Presse le 21/7, etc…)

Le 19, des « objets mystérieux hantent le ciel » (désintégration satellite russe …) dans La Montagne et « des soucoupes volantes » dans Paris Presse l’intransigeant

Le 20 dans La Montagne et le 21 dans Centre Presse, articles évoquant un pic d’activité du Soleil, des rentrées satellites et des méprises possibles avec les « soucoupes volantes »

Le 23, petit article intitulé « Soucoupes volantes » à la page 4 de La Montagne. Le même jour, fête locale à St Etienne-Cantalès (Cantal) avec démonstration en hélicoptère par la protection civile…

Le 27, un article intitulé « Les français ont-ils vu des soucoupes ? » dans Noir et Blanc n°1169

=> Août

Le ? , une prime au « Martien » est promise par une radio régionale, depuis Clermont-Ferrand …

Le ?, détection du premier pulsar (PSR B 1919 + 21, surnommé par la suite LGM1)

Le 4, article intitulé « Soucoupes volantes » en page 1 de La Dépêche d’Auvergne. En page 2, on signale que l’adjudant Ernest R, Cdt de la brigade de St Flour est promu adjudant chef…

Le 20, dessin humoristique d’une « soucoupe volante » dans La Montagne

Dans la nuit du 22 au 23, veillée de L.D.L.N. rapportée dans La Montagne du 25/8.

Le 21, « Echelle de Jacob » (hélicoptère US) page 7 de La Montagne et couverture de L’Express montrant un homme grenouille et la soucoupe plongeante du Commandant Cousteau

Le 24, un article intitulé « Les soucoupes volantes et les U.S.A. » dans Le Hérisson n°1115

Le 30, interview radiophonique sur Radio Luxembourg

Le 31, un hélicoptère en photo (à Choulex) page 16 de La Montagne

=> Septembre

Le 1er, article sur l’observation de Cussac dans La Montagne (Clermont-Ferrand)

Le 2/3, article sur le même sujet dans Paris jour

Le 6, un hélicoptère « banane » se pose en bordure de la Nationale 653 dans le Cantal…

Le 7, un article intitulé « Les soucoupes volantes chez les Chinois » dans Le Hérisson n°1130

Le 9, découverte du cadavre d’une jument dans le comté d’Alamosa (sud du Colorado - USA)

* Sept – Octobre, article sur Cussac dans la revue L.D.L.N. n°90 (page 6)

=> Octobre

Le 11, décès de Ignaço da Souza des suites d’une rencontre avec 3 inconnus (chauves) qui aurait eu lieu le 13 août à Santa Maria (Brésil)…

Le 20, deux chasseurs tournent un film qui montre une créature simiesque (Californie – USA)

=> Novembre

Le 16, un article intitulé « Les soucoupes volantes existent » dans Noir et Blanc n°1185

=> Décembre

Le 3, observation du policier Herbert Shirmer près d’Ashland (Nebraska)

Le 15, le Silver Bridge s’effondre dans l’Ohio (Point Pleasant – USA)

1968

=> Printemps

Lumières dans la nuit redevient mensuel avec la sortie de la série des numéros sous-titrés « contact-lecteurs » ; F. Lagarde (2) a voulu se charger de la rédaction.

=> Avril

Enquête de Joël Mesnard et Claude Pavy du G.E.P.A. à Cussac (3)

=> Août

Le 4, M. DH, père des enfants, autorise la revue L.D.L.N. à publier dans un prochain numéro un texte parlant de l’observation de ses enfants. F. Lagarde précise dans son livre (4) que ce texte a été signé après que M. DH a eu lu « la relation qu’en a fait M. de Saint-Etienne ».

=> Octobre

Le 12, publication de l’enquête de Claude de St Etienne dans Hebdo de Toulouse

1977

Un accident de la route (mortel) a lieu près du lieu de l’observation de Cussac.

Luc Bourdin (L.D.L.N.) rencontre François, alors étudiant à la faculté de Clermont

1978

Les 18 et 19 avril, quatre enquêteurs du G.E.P.A.N. se rendent à Cussac.

1979

Ch. Caudy et son épouse rencontrent les parents de François et Anne-Marie DH

1983

=> Juillet

T. Pinvidic, J-P Grangeon et B. Méheust débutent une contre-enquête (5) qui se terminera en 1985.

III. Analyse du témoignage et de son éventuelle déformation dans les média et les revues ufologiques

Afin de voir si l’existence et l’influence de « faux souvenirs » (rapportés, lus ou entendus, déformés puis appropriés par les enfants) sont avérées, nous allons comparer un enregistrement et cinq articles (3 parus dans la presse et 2 dans des revues spécialisées) qui ont relaté les événements. Seuls les articles les moins connus seront repris intégralement :

A) L’interview de Radio Luxembourg le 30 Août 1967 (date de diffusion ?)

C. Pavy, enquêteur du G.E.P.A., a obtenu l’information par sa sœur qui travaillait à Radio Luxembourg (aujourd’hui RTL = Radio Télévision Luxembourg). Elle lui mettait de côté tout ce qui pouvait l’intéresser. A l’écoute de l’enregistrement, il constate que la conversation téléphonique semble avoir subi plusieurs coupures. Elles sont signalées ci-dessous par des points de suspension. L’identité de la première personne que l’on entend n’est pas donnée. Je la nommerai Mme X. Seuls quelques privilégiés avaient le téléphone autrefois. On téléphonait le plus souvent au bureau de poste (La Dépêche d’Auvergne du 12/9/67 signalait d’ailleurs que les Cantaliens sont de faibles consommateurs de téléphone). On peut penser que c’est la dame de la poste qui répond en premier puis qu’elle envoie chercher le maire qui poursuit l’entretien. Il est aussi possible que Mme X soit tout simplement la mère des enfants.

Mme X : « Il aurait vu un engin de 2m de haut sur 2m de large à peu près, alors il aurait vu 4 petits êtres autour de l’appareil. Il a cru voir qu’ils étaient en noir ou c’était leur peau (…) Il a pas su, parce qu’il (…) D’après le gosse ? il était à une distance de 60 – 70 m, alors quand il a voulu s’approcher un petit peu pour pouvoir mieux voir, ils sont montés dans l’appareil et puis c’est monté en spirale, c’est monté en spirale et puis c’est parti tout à coup en ligne droite, ça a dégagé une odeur de gaz, de soufre (…)

RL : Et qu’est ce qu’on en pense au village ?

Mme X : D’après certaines gens, ils disent : « Oh ! Il faudrait le voir pour le croire » (…) Oui mais quand même le gosse, il a 13 ans et demi quand même, il va pas dire des choses qu’il a pas vues.

RL : Et vous, vous le croyez ou vous voulez le voir ?

=> Note : je pense qu’il faut comprendre «… le croire ? »)

Mme X : Pas moi (…)Il aurait pas dit, s’il avait rien vu… Mais je sais pas moi (…) D’après les journaux, ils disent bien, mais je l’ai pas vu, alors je suis comme les autres, un peu incrédule.

Le père des enfants : Oui, oui c’est bien moi le maire de Cussac à l’appareil. C’est mes enfants qui ont vu, un enfant 13 ans et demi, garçon, François, et une fille de 9 ans. Mes enfants étaient à la garde des troupeaux (…) Mes bêtes se sont presque affolées au départ de l’appareil. Il y a eu l’apparition vers 10h du matin, 10h et demi et les gendarmes ne sont venus qu’à 4h et il y avait encore cette odeur de soufre.

RL : Est-ce que vous y croyez, vous-même ?

Le père des enfants : Oui, oui, oui monsieur, oui j’y crois parce que j’ai confiance, et moi je ne mens pas et réellement mes enfants ont vu cet appareil.

Si l’interview a eu lieu le lendemain de l’observation, il est étrange que Mme X dise : « d’après les journaux ». Un article a peu de chance d’être paru (et parvenu) le lendemain dans cette petite localité. Il est possible que l’interview ait été diffusée quelques jours plus tard, le temps de faire un montage et de rajouter les commentaires d’une autre personne (journaliste, correspondante, donc pas la mère des enfants) de la région. Elle commence par présenter les faits les plus marquants puis on termine par l’interview qui donne peu de détails mais a le mérite de faire parler le père des témoins, maire de surcroît.

B) La Montagne du 1er septembre 1967

L’article paru en page 5 se veut accrocheur. Il utilise d’entrée des termes «parlants » pour le lecteur comme « martiens » ou « soucoupe volante » (alors que les témoins ne les ont mêmes pas mentionnés) et précise en caractères gras le prénom et l’âge des témoins. On a l’impression que l’on va nous raconter un conte, celui des enfants et des «petits hommes noirs(6)». Le récit en aurait été fait à un correspondant du journal, ce qu’ont confirmé les enfants. On peut néanmoins s’en étonner car le jour précis de l’observation n’est même pas mentionné (alors que l’on nous indique l’heure) et le nom de famille des témoins semble mal orthographié (****euch devient ****uech).. Toujours est-il que les quatre « petits hommes noirs » (du titre) deviennent très vite quatre « petits nains » (comme dans un conte) et le garçon croyant avoir affaire à des enfants aurait crié : « Vous voulez bien venir jouer avec nous ? » Les quatre « nains » s’enfuient comme le lapin d’Alice au pays des Merveilles. En dehors de cela, la forme de l’engin n’est pas décrite et le « muret » devient « un mur ». On retiendra le passage suivant : « Les quatre nains semblaient vêtus de combinaisons noires et portaient des poils sur la face. Ils plongèrent tête première dans cet appareil, de quatre mètres de large sur deux mètres de hauteur. Anne-Marie en vit ressortir un qui semblait avoir oublié quelque chose. Puis l’engin s’éleva et disparut dans le ciel ». La direction dans laquelle il va disparaître n’est pas non plus indiquée. C’est là aussi étonnant car le journal aurait pu lancer un appel aux lecteurs. D’après l’auteur, l’observation a été diversement accueillie dans le village de Cussac. Il précise que de nombreux voisins travaillaient dans les champs, sans plus de commentaire. Pourquoi ce journaliste ne mentionne-t-il pas les témoins indirects de l’observation, surtout qu’à l’époque on ne se gênait guère pour mettre le nom des témoins à la Une? Il précise juste qu’ « ils n’ont rien entendu (remarque: il n’a donc pas rencontré l’agriculteur qui, on le saura plus tard, a croisé les enfants, ou le garde champêtre) et nulle part on n’a trouvé de traces… mais répondent les enfants, l’endroit a été piétiné, entre-temps, par les vaches ». A la fin, l’auteur part du principe que des enfants ignorent tout de la science fiction et se demande s’ils ne se sont pas raconté un joli « conte de fée » à la mode du XXe siècle, dans lequel les martiens remplacent les lutins d’autrefois. Tout ceci est assez étrange. L’article nous donne des détails très précis contestés bien plus tard par les témoins eux-mêmes comme les poils sur la face, en oublie d’autres plus importants (la date de l’observation) et parfois même se trompe (sur l’orthographe du nom des témoins). Aucun effet secondaire (éblouissement, fatigue les jours suivants, etc.) sur les enfants n’est mentionné alors que le journaliste s’étant rendu sur place après l’observation aurait dû en avoir connaissance? Ce correspondant a-t-il rencontré l’adjudant AS (commandant par intérim de la compagnie de gendarmerie de St Flour dont le nom est aussi mentionné, rien sur l’autre Cie ?) ou interrogé (par téléphone ?) un de ses hommes qui ne pouvait donner que des informations partielles puisqu’il n’y a pas eu de rapport écrit ? S’est-il aussi servi d’un enregistrement de la conversation téléphonique entre le reporter de « Radio-Luxembourg » et le père des enfants ? Cet article semble un peu bâclé. Se pourrait-il qu’il ait été écrit et publié avant le déplacement d’un journaliste de La Montagne ? Ce dernier aurait rencontré les témoins mais ne trouvant rien de plus à ajouter n’aurait finalement pas repris son article? Rappelons que le journaliste a eu au mieux 48 heures pour être informé de l’événement, se déplacer et écrire cet article avant la mise sous presse…

C) Paris Jour n° 2479 du samedi 2 et dimanche 3 Septembre 1967

C’est pourtant vrai : Martiens Auvergnats

François *****uech, treize ans, en est encore tout bouleversé, et c’est en sanglotant qu’il a raconté aux villageois de Cussac (Cantal) ce qui leur est arrivé à sa sœur et lui alors qu’ils gardaient les vaches. A l’entrée du champ, ils ont aperçu des nains vêtus de combinaisons noires. Les prenant pour d’autres enfants, ils ont voulu s’approcher et faire connaissance avec eux, mais ils se sont enfuis. François ajoute : « Je suis monté sur le talus et je les ai vus plonger dans une machine qui m’éblouissait. Elle n’est pas partie tout de suite car un nain en est ressorti, a fait quelques pas avant de plonger de nouveau. Alors tout a disparu. Ce qu’il y a de sûr, c’est que toutes les vaches se sont mises à beugler. » Le papa de François, qui est maire de la commune, a fait venir les gendarmes. Ceux-ci n’ont recueilli aucun autre témoignage. Mais ils ont appris qu’on a raconté dans le pays, il y a quelque temps, qu’une forte prime serait remise à celui qui, le premier, rencontrerait les martiens.

(Extrait de Paris Jour n° 2479, page 15, du samedi 2 et dimanche 3 Septembre 1967)

On retrouve encore la même erreur dans l’écriture du nom de famille. On note néanmoins de nouveaux éléments comme les enfants qui auraient pleuré, les nains vêtus de combinaisons noires qu’ils « aperçurent à l’entrée du champ ». On ne signale toujours pas que l’observation a lieu de l’autre côté d’une départementale mais cela nous donne déjà une vision différente des lieux. Il est marqué par la suite que « les prenant d’abord pour d’autres enfants ils s’approchèrent d’eux ce qui provoqua aussitôt la fuite ». Aucune mention de «l’appel » noté dans l’article de La Montagne. Le reste du récit semble identique mais la grosse différence c’est que l’on cite cette fois-ci le garçon. « Puis tout a disparu » peut donner une impression de rapidité. On a l’idée (fausse) que l’objet a disparu sur place. On peut aussi penser que la « machine » étant éblouissante, au bout d’un certain moment, il n’arrive plus à l’observer. Il y a peut-être un peu des deux. L’enfant utilise par la suite l’expression « ce qu’il y a de sûr », ce qui sous-entend que quelqu’un a déjà dû mettre en doute sa déclaration, ou qu’il a peur qu’on ne le croie pas. Peut-être, mais même si tout cela peut ressembler à un rêve (ou un cauchemar), il sait que les vaches ont aussi réagi à l’observation. Il s’est donc bien passé quelque chose. Il ne pense pas à ajouter : « Ma sœur était là, elle a vu aussi… ». Quant au terme « nain », il semble finalement avoir bien été employé par l’un des témoins. L’article termine en précisant qu’aucun autre témoin (ni agriculteur, ni garde champêtre ?) n’a été trouvé. Il s’achève en signalant qu’une forte prime récompenserait celui qui le premier rencontrerait un martien.

D) L.D.L.N. n°90 (septembre-octobre 1967)

Si le titre est plus précis (Cussac 29 août 1967), l’introduction (Saint-Flour…), le même «****uech » et les « nains » font penser que l’auteur a eu entre les mains l’article de La Montagne. Le reste de l’article est quasiment identique à celui de Paris Jour. Les enquêteurs semblent donc ne s’être

toujours pas déplacés à Cussac avant parution de l’article.

E) Hebdo, édition Toulouse, du 12 octobre 1968

Début : « EXCLUSIF : Voici un récit étrange. Il résulte d’une enquête effectuée dans le Cantal par M. de St Etienne, enquêteur n°25, travaillant en collaboration avec la revue Lumières Dans La Nuit. Nous nous garderons de l’assortir de commentaires, nous bornant à le reproduire fidèlement, en remerciant M. Lagarde de nous avoir confié ce document absolument inédit. Mais il en a bien d’autres. »

Claude de St Etienne est présenté comme « l’enquêteur n°25 » dans l’Hebdo de Toulouse. Il est donc possible qu’il soit la 25ème personne ayant été déclarée enquêteur par la revue L.D.L.N.. Dans son livre Mystérieuses soucoupes volantes (1974) et dans l’article paru dans L.D.L.N. N°233-234 (1983), F. Lagarde précise entre parenthèses: « Publication dans Hebdo de Toulouse du 12-10-68 par nos soins ». On a donc bien confirmation que c’est lui (au nom de L.D.L.N.) qui a remis au journal l’article que lui aurait transmis Claude de St Etienne(7).

On découvre un an après que François a été l’objet de moqueries suite à cette observation. Aucune allusion par contre à d’éventuelles critiques envers sa sœur ( ?). A noter que le peu de crédit accordé par les habitants du village au récit des deux jeunes témoins pourrait être dû au fait que les villageois n’aiment pas trop être dérangés par les gens de la ville. Le prêtre du village a peut-être aussi suggéré à ses paroissiens que tout cela les éloignait des croyances religieuses(8). On peut le penser puisque François laissa entendre en 1983 à T. Pinvidic que certaines instances religieuses avaient rejeté cette histoire de façon véhémente. Le phénomène ovni n’a jamais fait l’unanimité, pourquoi les habitants de Cussac dérogeraient-ils à ce constat? L’article quant à lui reparle de la prime et précise que cette annonce a été faite par une radio régionale, depuis Clermont-Ferrand.

Le reste de l’article est, cette fois-ci, très détaillé

« Le jeune F, 13 ans, gardait les vaches avec sa sœur A.M, 9 ans, aux Tuiles, pré situé à environ 800 m de l’entrée du village, en bordure de la route D 57 reliant les Ternes à Pont-Farin. Vers 10h30, les dix vaches voulurent subitement passer dans un pré voisin où paissaient une trentaine de bêtes. F. se retourna pour appeler son chien de façon à empêcher les bêtes de partir. En se retournant, il aperçut, entre les buissons, de l’autre côté de la route, à environ 70 mètres, dit-il « quatre petits hommes noirs » qui lui tournaient le dos. F. les prit pour des enfants car ils ne dépassaient pas 1,10m de hauteur. Trois d’entre eux étaient debout, dont deux face à face comme s’ils se parlaient, et le troisième tenait un objet brillant à hauteur de tête, F. dit : « J’avais l’impression qu’il me regardait dans un miroir ». Le quatrième petit homme noir était à genoux, à côté de celui qui tenait le miroir. F. alerta sa sœur qui était à une trentaine de mètres en retrait pour lui montrer la scène ; puis il se retourna vers les petits êtres qui n’avaient pas bougé et leur cria : « Venez jouer avec nous ». Pour toute réponse, les petits êtres s’enfuirent. F. monta instinctivement sur le petit muret de cinquante centimètres qui limite le pré et à côté duquel il se trouvait et regarda les petits nains. Il remarqua leur tête légèrement allongée, avec un menton pointu et leurs bras légèrement plus longs que la normale ; de plus, ils étaient minces et avaient un renflement à peu près au niveau des oreilles, ce qui leur faisait comme une barbe bouffante. A.M confirme cette description. Les petits êtres n’avaient fait que quelques pas lorsque F. découvrit soudain, à moitié caché par un buisson, un engin situé dans le même pré et devant lequel les petits hommes se détachaient maintenant : « C’était un rond en métal brillant mais pas lumineux », déclare F. Sa sœur ajoute : « Il avait trois béquilles ». F. précise : « Moi, je ne peux pas dire, je ne les ai pas vues, mais A.M dit qu’elles étaient là ». F. évalue le diamètre de l’engin à environ trois mètres. « Les petits hommes sont entrés chacun leur tour dans la machine, par le dessus, après s’être soulevés en l’air et en plongeant la tête dedans, la tête la première ». F. ajoute : « Lorsque le troisième a plongé, on a bien vu ses pieds palmés, comme les canards. Je l’ai fait remarquer à A.M ». Sa sœur acquiesce. F. poursuit : « Le quatrième a plongé. L’appareil s’est mis en marche : on entendait un faible sifflement, un peu aigu, et la machine a commencé à s’élever lentement, en spirale. A ce moment, elle était environ à trois mètres, un petit homme est ressorti de la machine toute ronde ; il est redescendu par terre ; s’est baissé pour ramasser quelque chose et est remonté tout seul en l’air ; la machine avait continué de monter en spirale ; elle était environ à 20 mètres. Il a plongé. La machine est devenue éblouissante, aveuglante, et est partie tout droit dans le ciel, au dessus du Plomb. Après son départ, on sentait comme une odeur de soufre. Je n’ai pas pu la regarder plus longtemps, j’avais mal aux yeux, je pleurais. Alors je me suis occupé des vaches parce qu’elles s’étaient toutes mises à beugler. Le chien aboyait. Et puis les trente vaches du voisin sont venues rejoindre les nôtres. On est rentrés tout de suite ce jour là. » (…)

L’enquêteur précise que le temps de l’observation a été évalué à une minute au maximum. Le père des enfants précise que F. n’a pas dormi pendant deux nuits. Il a été choqué quand même. L’enquêteur pense à des entités portant des casques et remarque la ressemblance avec les êtres noirauds ayant une marche quasi aérienne du cas d’Arc-sous-Cicon »

Comme je l’ai signalé un peu plus haut, F. Lagarde précise dans son livre que M. DH signe un texte après avoir lu « la relation qu’en a fait M. de Saint-Etienne ». Nous avons ici l’explication de ladite relation. Claude de St Etienne a dû faire remarquer à M. DH qu’une autre observation avait eu lieu avant celle de ses enfants, celle de Arc-sous-Cicon. Il pense qu’il pourrait y avoir un rapport entre les deux observations. Les enfants n’étaient donc pas en situation d’attente d’un événement insolite ou d’un débarquement d’êtres étranges.

Les enfants n’utilisent pas le mot « saut » qui leur est pourtant plus familier (saute-mouton, sauter, etc.) mais « se soulever en l’air ». Cela semble prouver l’étrangeté de cette action, car si un être humain peut se soulever en l’air en sautant, très vite il retombe. Je reviendrai en détail sur cet article

dans le chapitre suivant.

F) L.D.L.N. n°253/254 (juillet/Août 1985)

Dans ce numéro, il n’est pas noté que François se retourne, mais qu’ « il aperçoit alors ce qu’il croit être quatre enfants du village ». Comme dans l’article précédent, il leur crie de venir jouer avec lui et sa sœur, mais dans cette version, il ne provoque aucune réaction. Les quatre inconnus semblent prendre conscience de lui lorsqu’il monte sur le muret. La « machine » est remplacée (dans le texte) par une « sphère » de couleur argentée qui a environ 2m50 de diamètre et aucune ouverture visible. Les petits hommes noirs (comme dans l’article de La Montagne de 1967) ont des bras longs et fins, les jambes courtes, ils portent une combinaison moulante, brillante et noire et ils ont le crâne pointu. Au lieu de « se soulever en l’air », « ils se propulsent à la verticale ». Le quatrième des êtres rejoint la sphère alors qu’elle est déjà à une dizaine de mètres d’altitude. « Les » gendarmes noteront l’odeur de soufre et le soir François aura les yeux larmoyants.

Premières constatations :

Les trois derniers articles (L.D.L.N. N°90, Hebdo, édition Toulouse et L.D.L.N. N°253/254) ont été écrits par des enquêteurs de la même revue et pourtant on distingue des différences. L’une d’entre elles tient à la description de la machine. Elle devient une sphère, entre le numéro de L.D.L.N. de 1968 et celui de 1985. Ce changement de terme est probablement dû à l’arrivée de Joël Mesnard aux commandes de la revue Lumières dans la nuit (L.D.L.N) en 1985. Rappelons que J. Mesnard a enquêté sur le cas de Cussac en 1968. Le compte-rendu de l’enquête est paru dans Phénomènes spatiaux n°16 de juin 1968 (pages 27 à 32). Le terme « sphère » y était déjà employé. On sait que Joël Mesnard a été professeur de mathématique et il est assez logique qu’il aime employer ce terme qui, d’ailleurs, a été donné par l’un des témoins (mais nous en parlerons dans le chapitre suivant). Certains noteront que F. Lagarde utilise aussi le terme « sphère » en 1974 dans son livre Mystérieuses soucoupes volantes, mais il ne le fait qu’une fois et à la fin (au moment de la « disparition ») comme pour mettre un peu de distance avec le G.E.P.A.. On peut penser qu’un proche collaborateur de L.D.L.N. pouvait avoir accès à la revue Phénomènes Spatiaux (d’ailleurs le fait que J. Mesnard vienne plus tard y travailler…) beaucoup plus facilement qu’un enquêteur comme Claude de St Etienne. Dans l’ensemble, tous ces articles sont assez identiques et les propos des enfants ne semblent pas se contredire mais la presse orthographie mal le nom de famille des témoins, et donne parfois des titres à sensation (dans les deux cas La Montagne ou Paris Jour). On soulignera que la Montagne indique une taille qui ne correspond pas à une sphère (4m de large sur 2m de hauteur). Je reviendrai plus loin sur cet article. Lumières dans la nuit dans son premier article se contente de recopier les informations tirées dans la presse et fait les mêmes erreurs. Pour finir, c’est un enquêteur de L.D.L.N. (Claude de St Etienne) qui fait découvrir aux témoins le cas d’Arc-sous-Cicon.

L’erreur est toujours d’actualité

Les erreurs dans la presse et chez les ufologues sont très nombreuses. J’en citerai sept parmi tant d’autres :

Dans Les Mystères de l’Est n°2 (1996), page 2/24 : « Les premiers enquêteurs furent messieurs Ch. Caudy et Couzinie de L.D.L.N., puis J. Mesnard et Pavy du G.E.P.A. ». Cette affirmation est doublement fausse (voir chapitres IV et VI)

Le site http://benzemas.zeblog.com où le cas est situé en Dordogne, erreur que j’ai signalée au site le 9/1/2007.

Le site http://www.cielinsolite.fr/spip.php?article22 où l’on trouve au moins deux erreurs : la première concernant une trace signalée dans l’article de Phénomènes Spatiaux (de 1968), ce qui est faux ; la seconde est dans la phrase : "Précisons que les gendarmes, à l'époque des faits, avaient penché pour un appareil de l'ALAT. L'information provient d'une lettre de Jean-Jacques Vélasco lui-même à Eric Maillot, dans un courrier de 1996". Le courrier en question est paru dans les "Mystères de l'est" n°2 (1996), la revue du C.N.E.G.U. J-J. Vélasco y "présume" que les gendarmes ont vérifié. Ce ne sont donc pas les gendarmes eux-mêmes qui font cette affirmation! J’ai signalé ces erreurs à Grégory

Gutierez le 24/1/2007.

Coté presse, on pouvait lire dans un article du Journal du Dimanche du 31 décembre 2006 : «Ces petits hommes habillés de noir que deux enfants ont vu descendre d’une machine toute brillante à Cussac (Dordogne), en 1966… ». J’ai souligné les deux erreurs commises par le journaliste. Il est possible que la première soit dûe à un manque de précision lors de l’interview (de J. Scornaux) car il y a plusieurs Cussac en France. La date par contre ne peut être qu’une erreur de retranscription.

Côté ouvrages, citons au moins 2 erreurs et une invraisemblance dans le texte préparatoire des OVNI du CNES, trente ans d’études officielles (1977-2007) de David Rossoni (archiviste, diplômé en histoire), Eric Maillot (professeur des écoles, collaborateur du Laboratoire de zététique - université de Nice-Sophia Antipolis) et Eric Déguillaume

(généalogiste, diplômé en histoire des sciences, président de l'Observatoire zététique).

« Assis derrière un muret de pierres sèches, ils jouent aux cartes…Médor se met à aboyer. Le jeune garçon se lève et se retourne pour lui ordonner de les faire revenir (les vaches)…il aperçoit alors…quatre petits hommes… » Difficile ! S’il se retourne pour cette raison et voit les « quatre petits hommes… » cela signifie que le chien se trouve de l’autre côté du muret, sur la route ( ?). L’erreur a été signalée le 10/5/2007.

« Ils (les enfants) ont toujours été interrogés ensemble jusqu’à l’intervention du G.E.P.A.N. » Faux ! Les enquêteurs du G.E.P.A. interrogent d’abord la fille, puis le garçon qui était pendant ce temps aux champs. La fillette ne s’est donc pas effacée dans ses déclarations devant son aîné. L’erreur a été signalée le 10/5/2007.

« Il (François) n’y emploie alors le mot sphérique qu’une seule fois en réponse à un questionnaire ( fin 1967) formé de cette association proposant une liste de formes au choix (sphérique, conique, parallélépipédique…) » Ce terme apparaît bien dans le questionnaire-type du G.E.P.A. mais C. Pavy avait préféré personnaliser (et simplifier) son courrier du 17 septembre 1967. En définitive, le terme « sphérique » n’y apparaît pas. L’erreur a été signalée le 10/5/2007. Les auteurs en ont pris acte dans l'édition papier.

IV. Reconstitution des événements du mardi 29 Août 1967

Introduction

Je vais m’appuyer sur l’une des plus anciennes enquêtes, celle du G.E.P.A. (1968), afin de tenter de reconstituer les événements précis de cette observation. A cette fin, je vais d’abord essayer de tracer l’historique de l’enquête menée par C. Pavy et J. Mesnard.

J’avais précisé un peu plus haut comment C. Pavy avait obtenu une copie - grâce à sa sœur - de l’interview du père des enfants. Il s’est aussi procuré l’article de Paris Jour du 2-3 septembre 1967. Le 17 septembre 1967, il décide d’écrire au maire de Cussac au nom du G.E.P.A. Il précise qu’il ne s’agit pas de faire un article à sensation mais d’essayer de comprendre objectivement et sans parti pris le phénomène dont ont été témoins ses enfants. Sa lettre comporte 42 questions. Dans les documents conservés par C. Pavy on trouve un questionnaire-type (62 questions) qui n’a pas été utilisé car l’ufologue détenait déjà quelques informations par les média (ex : nombre d’objets, etc…).

Le 16 novembre, n’ayant pas de nouvelles, il poste une nouvelle lettre au maire en ajoutant « M. Delpuech », reprenant sans le savoir l’erreur d’orthographe de Paris jour. Il fait une autre erreur dans son courrier en indiquant que l’observation a eu lieu le 31/8 (hypothèse : l’enregistrement RTL a été diffusé le 1er septembre et C. Pavy pense que l’observation a eu lieu la veille). En pension, le garçon ne peut lui répondre.

Ce n’est que quatre mois plus tard que C. Pavy reçoit un courrier daté du 3 mars 1968 et rédigé par « François DH ». Apparaît près de son nom, l’âge qu’il a à cette date : 14 ans. Il confirme (en son nom et celui de sa sœur) les informations portées dans son courrier et dit joindre un croquis (voir à ce sujet, un peu plus loin, la question n°41). Il ajoute : « Au sujet de la question 38 nous n’avons rien reçu à ce sujet ». Il termine cette première page en écrivant : « Au sujet de la question 39, Radio Luxembourg nous avait questionnés par téléphone mais nous n’avons pas entendu la déclaration retransmise sur les ondes. Pourriez- vous nous la faire parvenir ? »

Je fais une pause dans le récit afin de voir en détail l’histoire de la « prime »

=> La prime :

Question n° 38 du G.E.P.A. (septembre 1967) : « A quoi correspondent les rumeurs rapportées par les journalistes sur une forte prime qui aurait été promise à qui rencontrerait le premier un martien dans la région ? »

A cette question, François DH répond en deux parties :

=> sur la première page du courrier, il avait donc noté : « Au sujet de la question 38 nous n’avons rien reçu à ce sujet »

=> sur la page originale du questionnaire, il avait ajouté : « Radio Clermont FD avait annoncé cela » (Clermont FD = Clermont-Ferrand)

Si C. Pavy a posé cette question, c’est qu’il a lu Paris jour qui précisait (voir un peu plus haut) : « Le papa de François, qui est maire de la commune, a fait venir les gendarmes. Ceux-ci n’ont recueilli aucun autre témoignage. Mais ils ont appris qu’on a raconté dans le pays, il y a quelques temps, qu’une forte prime serait remise à celui qui, le premier, rencontrerait les martiens ». Dans Les Mystères de l’est du C.N.E.G.U. n°10 (2005), Eric Maillot, qui a eu une copie des archives de C. Pavy, pose la question : « Le garçon était-il informé, par le bouche à oreille, de cette prime offerte au premier qui observerait des « martiens » ? Nul ne l’a jamais demandé... Une espérance (illusoire et innocente) de gain liée à l’observation d’un fait insolite aurait pu constituer une motivation inconsciente (une attente de PAN) chez un jeune garçon intelligent qui désirait manifestement s’extraire de sa condition sociale (et qui y réussira étant adulte). »

On note que dans sa réponse, François DH ne mentionne pas le mot « prime » et préfère même répéter deux fois le mot « sujet » à la place. Il écrit : « Nous n’avons rien reçu », il s’associe donc à sa sœur ou à sa famille. Il aurait pu écrire : « Je n’ai rien reçu, est-ce normal ? » mais non, au contraire, il ne pose pas de question, on sent de la distance. Peut-être s’est-il offusqué ? Imaginons, néanmoins, qu’au moment où il répond au courrier de C. Pavy, il soit intéressé par cette prime : comment lui en vouloir puisqu’il est le seul à ne rien gagner dans cette histoire ? On se moque de lui, la presse, les revues ufologiques, et plus tard, des écrivains - même s’ils ne consacrent au sujet que quelques lignes - vendent son histoire…et gagnent de l’argent. Contrairement à ce qu’écrit E. Maillot, dès 1967, un ufologue, C. Pavy, questionne les témoins et aborde le sujet de la prime. Bien sûr, C. Pavy n’a peut-être pas osé être plus précis et demander crûment : le saviez vous avant ? Comment lui en vouloir ? Il sait que le père des enfants n’est pas pauvre (au moins propriétaire de vaches, peut-être d’un terrain…) et surtout maire ! C. Pavy a rencontré l’institutrice de François qui le décrit comme un enfant « terre à terre, peu imaginatif ». C’est d’ailleurs ce pragmatisme qui lui permettra finalement de réussir dans la vie, grâce à la seule voie qu’on connaisse à l’époque : le travail, les études. S’arracher à sa condition, gagner de l’argent grâce à la célébrité et aux média, c’est une utopie beaucoup trop moderne pour 1967 (pas encore de téléréalité, de chanteurs préformatés ou de footballeurs millionnaires). François apparaît d’ailleurs plutôt comme un enfant introverti, incapable de se mettre volontairement sur le devant de la scène : son exposition médiatique aura des retombées désastreuses justement parce qu’il aurait été incapable de vouloir jouer les vedettes. Aucune théâtralité dans son comportement : il n’est en rien fier de ce qu’il a vécu. Il ne cherchait pas à voir ce qu’il a vu.

On notera, pour terminer, que le nom de la radio régionale qui aurait parlé de cette prime n’est pas connu. Il ne devait pourtant pas y en avoir beaucoup en 1967. T. Pinvidic, qui a enquêté sur ce cas, pense que cette prime serait en fait un « million » offert treize ans plus tôt par la revue Radar. Elle a pu être évoquée, en 1967, par cette radio locale qui – au vu des événements de l’été (voir « chronologie ») – voulait ainsi rappeler l’hystérie soucoupique de 1954. J’ai néanmoins trouvé un court article dans La Dépêche d’Auvergne du vendredi 4 août 1967. Il est intitulé « Soucoupes volantes ». Il signale que le mardi 18/7, vers 1h du matin, la chaleur poussant les badauds à la contemplation du ciel, nombreux sont ceux, en des endroits variés, qui ont vu des soucoupes volantes. « Hélas », écrit le journaliste, les témoignages étaient si précis qu’ils ont permis d’identifier de simples phénomènes météorologiques. Le journaliste conclut que « la science s’empare d’elles (les soucoupes) à leur tour pour les restituer à la physique et à la chimie ». On ne peut que noter le désappointement du journaliste (« Hélas ») qui regrette presque que l’on ait trouvé une explication. Rien qui puisse faire fantasmer de jeunes enfants dans cet article. Quant à la veillée de L.D.L.N. du 22 et 23/8/67, il est très peu probable qu’elle ait pu avoir un impact sur la famille DH, d’autant plus que la famille n’avait accès qu’à très peu d’informations. En comparaison, une nuit de veillée « nationale » organisée par L.D.L.N. en collaboration avec France Inter et signalée dans la presse écrite le 23/3/74 n’avait même pas provoqué une hausse spectaculaire des observations. C. Poher ajouta d’ailleurs que l’explication largement médiatisée d’une observation insolite, un mois plus tôt, par une rentrée spatiale banale aurait dû normalement inciter les témoins de Cussac à se taire, s’ils avaient lu une presse plus ouverte aux questions ufologiques.

Je reviens au récit…

En avril 1968, profitant des congés de Pâques pour voir les enfants, Joël Mesnard et Claude Pavy se rendent à Cussac pour enquêter. Ils n’ont prévenu personne, les enfants ne peuvent donc pas « réviser leur histoire ». Ils se présentent d’abord à la gendarmerie où ils ont confirmation de ce qu’ils ont déjà appris des média (et des enfants par courrier). Ils se rendent ensuite à Cussac à la maison du maire (père des témoins). Elle est simple, sol en terre battue, pompe à eau, lits dans le mur. Ils y rencontrent Anne-Marie, son petit frère André et leur mère. Ils sont bien accueillis. Les deux enquêteurs interrogent - à tour de rôle - la petite fille durant une heure environ. A la fin de l’entretien, Anne-Marie les emmène chercher son frère François, qui travaille aux champs avec son autre frère Raymond (Remarque : on ignore si la reconstitution sur place a eu lieu à ce moment-là. On peut présumer qu’ils retournèrent après sur les lieux pour prendre des photos et faire des croquis, aidés des enfants). Ils reviennent ensuite au foyer familial et interrogent le garçon de la même façon que sa sœur. Aucun des deux enfants ne s’est coupé dans son récit. Les enquêteurs ne remarquent aucun regard de connivence entre eux. Jamais ils ne paraissent embarrassés par les questions ; ils paraissent très tranquilles. Ils ne pensent plus à leur observation, elle est loin de leurs préoccupations. Les enquêteurs apprennent par la suite que M. DR, un habitant de Cussac, alors qu’il était en train de remuer du foin dans son grenier à environ 500m de là, avait entendu le sifflement émis par la « machine ». Ils ne le rencontrent pas. Ils ont aussi l’occasion de voir l’institutrice des enfants qui les décrit comme étant « terre à terre » et peu imaginatifs. François est en quatrième, il lit les trésors de la poésie française, Georges Sand et Chateaubriand(9), qui doivent correspondre à son programme d’études. Les enquêteurs demandent aux enfants qui est venu les interroger. Ils répondent n’avoir rencontré que le reporter de la Montagne et la gendarmerie (donc pas encore L.D.L.N.).

Avant de partir, les enquêteurs laissent un exemplaire de la revue du G.E.P.A. au père des enfants.

Le 15 mai, C. Pavy poste au Maire de Cussac le texte de l’article et des photographies prises au mois d’avril. Il lui demande l’autorisation de publier le texte dans le prochain bulletin du G.E.P.A.

Il rappelle que le but n’était pas de ridiculiser ou de discréditer ses enfants vis à vis des lecteurs.

Le 28 juin, le maire donne son accord pour la publication du reportage et signe ainsi que ses deux enfants.

Le 12 juillet, C. Pavy remercie le maire et lui envoie 3 bulletins du numéro dans lequel est publiée l’enquête. Il signale de légères modifications dans le texte. C’est C. Pavy qui a rédigé l’article, R. Fouéré a fait la mise en page et les quelques changement. En comparant les deux articles, on remarque qu’à l’origine, le passage où le garçon lance un appel aux 4 inconnus se trouvait avant leur description. Il a aussi été ajouté qu’à une concentration suffisante, l’ozone présente une odeur pouvant être confondue avec celle du souffre et qu’une odeur d’ozone a déjà été signalée dans quelques cas d’atterrissage. Un passage où l’on avait écrit qu’il ne doit pas y avoir plus de 2 000 personnes en France à lire des publications spécialisées (sur le phénomène) devient : « Nous sommes de plus en plus nombreux ». On notera que l’article ne mentionne pas que les enquêteurs avaient déjà correspondu avec les enfants avant le déplacement.

Additif : Aujourd’hui C. Pavy a délaissé l’ufologie pour la musique (guitariste électrique). Il déclare que ce que l’on peut lire dans Phénomènes Spatiaux est conforme à ceux que l’on savait à l’époque. Rien n’a été arrangé. Il est convaincu que les enfants n’ont rien inventé. Leur témoignage est quasiment identique. D’après lui les témoins ne tiennent plus à être dérangés pour cette affaire. Même s’il a transmis des documents à E.Maillot (via le C.N.E.G.U.), il ne croit pas à l’hypothèse hélicoptère. Je tiens aussi à préciser que M. DR a déclaré en 1979 au G.E.PA.N. qu’il n’avait jamais été interrogé auparavant, la revue du G.E.P.A. a donc cité son nom sans le consulter. Cet homme avait remarqué, vers 11h, un « sifflement mélangé à un ronflement » qu’il n’avait jamais entendu auparavant. Ce bruit a disparu aussi brutalement qu’il était apparu. Le G.E.P.A.N. a estimé, lors de la reconstitution, la durée du sifflement à 10 ou 12 secondes.

Le questionnaire

Le questionnaire (Q) du G.E.P.A. comptait 42 questions. J’ai rassemblé les questions et les réponses données par écrit le 3 mars 1968 dans 6 parties correspondant à cette journée particulière. La répartition chronologique de ces questions peut donc varier suivant la partie où elles ont été classées. Les 34 premières ayant été recopiées partiellement, par François DH, dans sa lettre, j’ai souligné les parties du texte qu’il avait reprises en répondant au G.E.P.A. (les autres ont peut être été négligées pour gagner du temps). Sous certaines questions, j’ai ajouté de nouvelles informations obtenues lors du déplacement des enquêteurs à Cussac ainsi qu’un commentaire personnel.

A/ Phase de découverte

Q1. Date : « 29 août 1967 »

Q2. Heure exacte de l’observation : « 10h30 du matin environ »

Q3. Etat du ciel : « beau temps, soleil »

Q4. Clarté ambiante et visibilité : « clarté très bonne »

Q5. Le temps était-il orageux ? : « non »

Q6. Vent (force et direction) : « léger vent d’ouest »

=> Commentaires personnels :

Dès 8 heures du matin, François et Anne-Marie DH mènent quelques vaches à la pâture que possède leur père, à peu de distance de l’entrée du village. Les enfants sont accompagnés d’un petit chien nommé Médor. Le travail aux champs n’intéresse pas vraiment François mais ce sont les vacances scolaires et il faut bien se rendre utile. Les enfants passent une grande partie des deux premières heures à jouer, notamment aux cartes, tout en surveillant les vaches. Ils voient défiler un certain nombre de voitures dont celle d’un parent qui les salue au passage. Ils décident de s’asseoir non loin du muret qui longe la départementale et profitent du soleil matinal. Soudain, l’un des enfants remarque que les vaches sont agitées. Le chien aboie, lui signalant qu’une vache s’apprête à franchir un muret. Elle risque de s’estropier. François se lève. La plupart des ouvrages qui relatent cette partie de l’histoire rapportent qu’il « se retourne » et aperçoit, de l’autre côté de la route, ce qu’il croit tout d’abord être quatre enfants, derrière une haie. Cette affirmation pose problème car si l’on regarde le dessin du G.E.P.A. ci-dessous, on ne comprend pas pourquoi il se retourne, d’autant plus qu’aucun bruit particulier n’est signalé. Le troupeau ne se situe pas dans la direction où se trouvent les « quatre enfants ».

G.E.P.A. (1968) Dessin de Frédéric Bauche (2007)

Position par rapport au cadastre (10): Les enfants se trouvent sur la parcelle n°13 (de la section C1). La « machine » et les « inconnus » se trouvent sur la parcelle n°146 (de la section B1) => face à la parcelle n°130 (de la section B1).

Un document peu connu va nous permettre d’éclairer cette zone d’ombre. J.-M. Bigorne, célèbre enquêteur de L.D.L.N. m’a transmis un extrait d’un manuscrit intitulé Ufonautes en France rédigé par lui-même et J. Mesnard et qui n’a jamais été édité à ce jour. Il m’a confirmé par écrit que le passage intitulé « les diables de Cussac » (page 116 à 120) a été écrit par J. Mesnard. La photocopie montre que le document initial a été tapé à la machine à écrire. Il y est écrit :

« Soudain, les vaches s’agitent et entreprennent de franchir le muret qui délimite le champ. François contourne rapidement le troupeau et lui fait face pour lui barrer le chemin. C’est alors qu’un spectacle étrange s’offre à ses yeux : au-delà de la route, derrière une rangée d’arbres, quatre personnages de petite taille, entièrement noirs… »

A cet instant, il est logique que François puisse voir les personnages. Pourquoi J. Mesnard est-il le seul à mentionner cet épisode ? Il arrive que deux enquêteurs se complètent. On note d’ailleurs qu’il ne précise pas que François se lève. On peut penser que François n’a jamais beaucoup insisté sur ce moment précis car son père n’aurait peut être pas apprécié qu’il ait abandonné ce qu’il était en train de faire (arrêter les vaches) pour retourner aussitôt vers le muret afin d’observer les « personnages ». C’est faire preuve de négligence envers le troupeau, d’autant plus qu’au début, il pensait avoir affaire à des enfants.

Tout ceci explique que François et Anne-Marie se trouvent séparés d’une dizaine de mètres à ce moment-là, d’où la phrase de Fernand Lagarde dans son ouvrage : « Intrigué, il alerte sa sœur Anne-Marie qui se trouvait un peu en retrait, et, déjà heureux d’une diversion possible, s’avance dans son pré dans leur direction… ». En retrait par rapport à lui et aux vaches. C. Poher parle aussi de cette distance entre les deux enfants sur son site internet : « Les deux témoins ont observé depuis des positions distantes de 13 m, selon la reconstitution, ce qui permettait à l’un de voir ce qui était masqué par l’autre » (Hebdo parle de 30m). François va néanmoins laisser les vaches et se rapprocher du mur. Etant plus près (comme sur le dessin du G.E.P.A.), observant mieux les inconnus, il va comprendre très vite qu’il n’a pas affaire à des enfants. Notons par ailleurs que cela explique aussi pourquoi sa sœur a observé le phénomène plus longtemps que lui (voir les durées mesurées par le G.E.PA.N. en 1978). En effet, il a fallu quelques secondes à François pour contourner les vaches et rejoindre sa sœur. Temps pendant lequel il ne pouvait donc pas bien observer la scène comme elle.

B/ Phase d’observation

Questions sur l’objet

Q7. Distance estimée des enfants à l’objet posé : « 60 à 70 mètres »

Q8. Dimensions apparentes : « de 2m à 3m x 2m à 3m »

Q9. Forme de l’objet (discoïdale, conique, parallélépipédique, etc.) : « sphérique »

=> Il répond par une forme géométrique qui n’est pas citée en exemple dans la question. Peut-être faut-il y voir la volonté de renseigner au mieux C. Pavy. Il a probablement dû regarder dans un dictionnaire ou dans un cahier de géométrie la forme ressemblant le plus à ce qu’il observé. Cela ne l’empêchera pas de répondre peu de temps après à Claude de St Etienne (L.D.L.N.) avoir vu « un rond en métal brillant » et non une « sphère ». Il semble avoir ajusté la réponse à la question.

Q10. Eclat, si l’objet était lumineux, et couleur : « argent lumineux »

=> Lors de son déplacement à Cussac, C. Pavy voulu se faire préciser si l’objet semblait éclairé comme de l’intérieur ou rayonnant de lumière. La question lui semblait justifiée puisque François aurait dit « qui m’éblouissait ». C. Pavy soulignera au retour : « rayonnant de lumière ». Il sera répondu au G.E.PA.N. « argent bleuté » par Anne-Marie et « métallisé argent » , « très blanc » (teinte 441 blanchie, au pantone), entre l’argent et une housse de plastique » par François. Ce « blanc » de François fait immanquablement penser au dessin (N&B) de la revue du G.E.P.A. Un hasard ?

Q11. Netteté des contours : « oui »

Q12. L’objet paraissait-il solide ou nébuleux ? « Solide »

Q13. L’objet donnait-il l’impression de tourner sur lui-même ? -- pas de réponse –

=> La « machine » a-t-elle tourné sur elle-même ? On pourrait le penser lorsque l’on regarde les dessins des enquêteurs de 1968 et celui de l’hebdo de toulouse. A-t-elle décrit un rayon ? C’est difficile à dire. Si du moins c’est le cas, il ne fut pas aussi grand que le déclara le G.E.P.A.N. dans son rapport de 1978. J’y reviendrai plus loin.

Q14. Présentait-il des détails particuliers : antenne, taches, ouvertures, etc. ? : -- pas de réponse –

=> Lors de sa venue à Cussac, C. Pavy posera la question et notera par la suite : « Non »

Q15. L’engin posé paraissait-il reposer ? : « Oui »

à même le sol ? « Non »

sur des béquilles ? Si oui, combien ? disposées de quelle manière, quelle forme avaient-elles ? « Oui, mais manque de visibilité pour distinguer le nombre »

Lors de sa venue à Cussac, Claude Pavy ajouta, après avoir questionné Anne-Marie, qu’il devait y avoir 3 ou 4 béquilles, droites. Au bout de ces béquilles, des spatules (ou patins) assez petites (7 ou 8 cm de diamètre). Au final, on lira dans la revue : « un train d’atterrissage composé de 3 ou 4 béquilles droites munies de patins circulaires de 10 cm de diamètre ». En 1983, François estimait quant à lui qu’il s’agissait sans doute d’une illusion imputable à la rangée d’arbres qui les en séparait. Claude Pavy demanda aussi si les béquilles étaient visibles lorsque l’objet était en vol. La réponse fut « non, rentrées »

l’engin paraissait-il flotter à quelque distance du sol ? : « Non »

Si oui, paraissait-il parfaitement immobile ou était-il affecté d’un balancement quelconque comme, par exemple, un hélicoptère atterrissant ?

=> notons que nous avons la preuve par cette question que C. Pavy aborde le sujet, sensible 40 ans plus tard, de l’hélicoptère, dès 1967.

Q16. Mouvements, indiquer leurs directions, ou arrêts : « arrêts »

Questions sur les petits êtres

Q23. Combien étaient-ils ? « Nombre : 4 »

=> Le 4 ième (à genoux ?) était peut-être le plus petit. François l’a peut-être constaté lors du départ.

Q24. Etaient-ils tous semblables ? « Non »

Q25. Taille : « 1 mètre environ »

Q26. Comment étaient-ils habillés ? « Habillement : une sorte de combinaison de soie noire »

=> Lors de l’enquête du G.E.P.A.N. il sera précisé que ce n’était pas un noir « brillant » mais un noir « soyeux » (Pantone 412). L’ombre projetée par la haie d’arbre n’a quant à elle pas pu créer une fausse impression de personnages uniformément noirs. En effet, dès qu’ils rejoignent (voir plus loin) la « machine », ils se trouvent à ce moment-là dans la partie éclairée du pré. Les témoins ne signalent aucun changement de couleur mais donnent, naturellement, plus de détails sur les personnes ainsi exposées.

Q27. Etaient-ils nu-tête ou portaient-ils un casque quelconque ? « Nu tête »

Q28. Les témoins ont-ils pu distinguer des détails de leur habillement, si oui, lesquels ? « Aucun »

Q29. Les proportions des membres et de la tête étaient-elles normales par rapport à la taille des personnages ? « Non »

Q30. Les témoins ont-ils pu distinguer la tête des personnages ? Si oui, ont-ils pu relever des caractéristiques des traits de ceux-ci (yeux, oreilles, bouche, menton, forme générale de la tête et du crâne) ? « Tête ?détails : menton pointu, crâne légèrement allongé ».

=> A Cussac, C. Pavy a voulu connaître d’autres détails. Il a souligné « barbe » dans ses notes. On ignore si les deux enfants donnent cette information. En 2004, C. Poher prétendit que les enfants avaient récusé ces détails mais on n’en trouve aucune trace dans le rapport du G.E.P.A.N. Rien non plus lors du passage de T. Pinvidic 4 ans plus tard. Il semble que la mémoire de C. Poher lui joue des tours (26 ans plus tard). Nous verrons plus loin que ce qui a été observé pourrait être autre chose qu’une simple « barbe ».

Q31. Leur démarche était-elle normale ? -- pas de réponse –

=> De la même façon C. Pavy demanda si les mouvements étaient rapides ou lents. Il souligna « rapides » dans ses notes.

Q32. Paraissaient-ils parler entre eux ? Communiquer par des signes quelconques ? « Ils paraissaient communiquer par des signes entre eux. Un d’eux semblait tenir à une main une sorte de miroir ou objet métallique »

=> Lors de l’enquête du G.E.P.A.N., François précisera avoir vu ce « miroir » refléter la lumière du Soleil sur la paroi de la « machine ». Ce reflet bougeait, d’où l’idée du miroir. Il avait déclaré à l’hebdo qu’il avait eu « l’impression » que l’un des personnages le regardait dans le miroir. C’est la seule fois où il fit cette déclaration. Probablement parce qu’il finit par conclure que cette « impression » était fausse.

L’appel que lance François aux quatre inconnus est quasiment cité dans tous les articles. Les quelques omissions (L.D.L.N. n°90, La Montagne du 1er septembre 1967, etc.) peuvent s ‘expliquer - en fonction du reste de l’actualité - par le manque de place disponible pour l’article. Même une revue spécialisée peut avoir ce type de problème. Mieux vaut faire court que de ne rien écrire ou de se faire battre par un concurrent. J-C. Bourret ne manque pas de signaler cet appel et va même jusqu’à nommer un petit chapitre « Vous venez jouer avec nous ? » dans son premier livre sur les OVNI : La nouvelle vague des soucoupes volantes (11).

Luc Bourdin, enquêteur L.D.L.N., se rappela l’article de J-C. Bourret lorsqu’il rencontra François DH étudiant à la faculté de Clermont en 1977. Les ouvrages ufologique précisent que c'est ce jour là qu'il apprend que la phrase attribuée à Anne-Marie ("Vous venez jouer avec nous ?") est une pure invention journalistique. En effet, d’après lui, les témoins se rendirent compte tout de suite qu'ils n'avaient pas affaire à d'autres enfants. Cette affirmation pose un problème. En effet, on ne trouve aucun écrit mentionnant que c’est « sa sœur » qui lance cet appel. Il est toujours mentionné que c’est « François ». C. Pavy m’a confirmé l’appel mais J. Mesnard m’a déclaré : « Impossible d’être sûr d’un détail pareil ! ». Je pris contact avec Luc Bourdin en avril 2007 afin de trouver une explication. Il me précisa qu’il avait arrêté l’ufologie depuis 20 ans. Sa cousine qui était à la faculté lui avait permis de rencontrer F. DH. L’enquêteur est né en 1961, il avait … 16 ans à l’époque. Il m’indiqua que les deux enfants avaient effectivement eu l’idée d’appeler. Ils en auraient discuté très (très) brièvement mais ne l’auraient pas fait car François se rendit compte très vite qu’il n’avait pas affaire à des enfants. C’est d’ailleurs cette version qui est illustrée dans la bande dessinée de Patrick Clayes (Exclusif OVNI). Il y a donc une petite différence entre les propos de C. Pavy et les siens. Les enquêteurs étant déjà âgés (l’observation date de 40 ans…) on pourrait penser qu’il y a peut-être une simple confusion. Le problème est que les enquêteurs l’ont aussi inscrit dans leurs notes de l’époque. Autre possibilité, François ayant indiqué à Luc Bourdin qu’il en avait « marre d’être embêté », il a pu répondre cela par agacement ou pour rompre avec une partie de son passé qui ne lui apportait que moqueries. De toute façon, comment pourrions-nous lui en vouloir ? La réponse est peut être beaucoup plus simple. On se rappelle que c’est Anne-Marie qui est interrogée en premier par les enquêteurs du G.E.P.A.. Elle mentionne effectivement l’appel car elle en avait probablement eu l’idée une dizaine de secondes - d’après les notes de C. Pavy et J. Mesnard - après que François soit monté sur le muret (elle semble d’ailleurs bien le confirmer à T. Pinvidic en 1983). Etant donné son âge et le fait que la presse a repris cette affirmation – à son initiative - cela a dû plus la marquer. Lorsque les enquêteurs rencontrent François en 1968, cet appel n’est qu’un point de repère dans le déroulement de l’observation. Ils n’abordent pas clairement le sujet avec lui parce que la presse en a déjà largement parlé (et Anne-Marie vient d’en témoigner). Ce qui les intéresse c’est d’aller au plus vite sur les lieux de l’observation avec les enfants et obtenir plus d’informations sur le phénomène. Joël Mesnard m’a d’ailleurs déclaré : « Nous n’avons certainement pas pu faire tout ce qu’il aurait fallu faire. Nous n’avions évidemment pas le recul qu’on peut avoir, aujourd’hui, sur ces choses. Et puis surtout, nous étions à pied, et nous avions un train à prendre, à la gare de St Flour ! ».

Si l’on regarde de plus près le questionnaire que C. Pavy avait envoyé aux enfants, l’appel n’y est pas mentionné. François qui répond au courrier apporte des précisions dans ses réponses mais à aucun moment il ne parle de cet appel. Il semble raisonnable de penser que c’est parce qu’il n’a jamais eu lieu. Luc Bourdin quant à lui réalisa un enregistrement audio de sa rencontre mais il ignore s’il le possède encore. Il a souvent déménagé. Il trouve l’hypothèse hélicoptère non négligeable car il pense que l’on devait en voir rarement dans le Cantal. Il précise néanmoins ne jamais avoir été sur place. Il ne fit jamais de compte-rendu de cette rencontre.

Q33. Comment sont-ils montés dans l’objet ? Les témoins les ont-ils vus monter par une ouverture ? « Les petits hommes se sont soulevés d’eux-mêmes et ont plongé tête première dans l’objet »

=> A Cussac, C. Pavy demanda s’ils étaient passés par une ouverture ou s’ils avaient paru passer au travers de la paroi. C’est la deuxième option qui fut retenue.

Q34. D’après l’article de Paris-Jour, François indique que l’un des personnages est ressorti, a fait quelques pas et est remonté dans l’objet. S’est-il baissé ? A-t-il paru ramasser quelque chose ? S’est-il intéressé à la surface de l’engin ? A-t-il regardé autour de lui voir ce qui se passait ? « Un petit nain est redescendu, et est remonté presque aussitôt à une hauteur de 20 m environ pour replonger dans l’appareil car celui-ci avait déjà démarré et était monté en spirale puis en ligne droite »

=> On remarque que c’est bien François et non l’enquêteur du G.E.P.A. qui signale le premier que la version donnée dans la presse ne correspond pas à ce qu’il a vécu ! La question ne suggérait rien dans ce sens.

=> Commentaires personnels :

Phénomènes Spatiaux n°16 : « Le premier personnage s’élève, bascule et entre, la tête la première, dans la sphère, imité par le second ; le troisième se redresse et en fait autant ; le quatrième s’élève puis redescend…»

Hebdo, édition Toulouse, du 12 octobre 1968 : « Les petits hommes sont entrés chacun leur tour dans la machine, par le dessus, après s’être soulevés en l’air » « il …est remonté tout seul en l’air »

Dans les deux articles, les personnages rentrent l’un après l’autre dans la « machine », Hebdo précise qu’ils sont rentrés par « le dessus ». Quelle machine possède une ouverture par le « dessus » ?

Dans Phénomènes Spatiaux ils s’élèvent, dans Hebdo ils se soulèvent en l’air. Les enquêteurs utilisent le verbe « monter » par similitude avec « s’élever » (dans les airs) et non « pénétrer » (dans la machine). Les enfants eux, ne l’utilisent pas. Cela aurait été pourtant beaucoup plus simple (ex : monter dans le tracteur, dans une voiture, dans un avion…). De même, si le terme « voler » n’est pas utilisé par les enfants c’est probablement parce que les personnages n’ont pas d’ailes. N’oublions pas que nous sommes dans une famille croyante. Il aurait été logique de les comparer avec un ange (ou un oiseau, un corbeau, etc.). Mais non, ce sont les termes « soulever en l’air » ou encore « s’élever » qui sont retenus par les enfants. Précisons que cette action a lieu avant le décollage car il est dit plus loin dans Hebdo : «…l’appareil s’est mis en marche : on entendait un faible sifflement, un peu aigu, et la machine a commencé à s’élever lentement ». Ils ne sont donc pas en appui sur une partie non visible de la machine, donnant l’illusion du vol des personnages.

G.E.P.A. (1968) P.Claeys © Témoignages OVNI Atelier 786

On a aussi utilisé dans la littérature ufologique le terme « plongeon » pour décrire la façon dont les personnages pénètrent dans la machine. En effet, ils pénètrent la tête la première, après s’être « soulevés » du sol, notamment le quatrième. Les enquêteurs noteront que « le quatrième monte, ne bascule pas, et redescend sans bouger ni bras ni jambes » ce qui semble exclure le fait que ce soit un passager d’hélicoptère (voir chapitre IX). En effet, il faut plier les jambes pour atteindre le marchepied et avancer les bras (pliés au minimum) afin de saisir de la main une partie de l’appareil (porte, siège…) et s’aider ainsi à monter.

E/ Phase de départ – disparition

Q17. Les vitesses de l’engin aux différentes phases de la trajectoire comparées à celle d’un avion particulier ou à réaction. Dans la déclaration à Radio Luxembourg par téléphone, la dame dont je n’ai pu avoir l’identité parle d’un démarrage en spirale puis l’engin part en droite ligne. A-t-il marqué un temps d’arrêt ou un autre comportement entre ces deux phases de la trajectoire et a-t-il diminué dans le lointain ou a-t-il disparu brusquement ? « Plus vite qu’un avion à réaction, 2 fois plus vite. L’engin a démarré en spirale puis ensuite en ligne droite sans marquer un arrêt »

=> François semble répondre ici à la réponse n°13

G.E.P.A. (1968) G.E.PA.N. (1978)

Q18. Vous déclarez à Radio Luxembourg que les vaches ont beuglé. Pourriez-vous indiquer à partir de quel moment elles ont beuglé ? « Les vaches ont beuglé au départ de l’appareil »

Q35. Dans quelle direction l’objet a-t-il disparu ? « En spirale puis en ligne droite jusqu’à l’infini »

Q36. Quels ont été les sentiments ressentis par les témoins ? « Peur »

=> ce qui peut donner une (fausse) impression de chaleur…

Remarque :

En analysant les résultats de l’enquête du G .E.P.A.N. (en 1978), on constate que les deux enfants donnent un temps quasi identique pour le décollage, mais qu’Anne Marie voit la « machine » disparaître sensiblement plus tard que son frère (aux marges d’erreur près). La durée de disparition dépend de la concentration et de l'acuité visuelle des enfants. Anne Marie avait probablement une meilleure acuité visuelle de loin. Cela peut aussi expliquer pourquoi elle aurait vu la « machine » un peu plus longtemps que son frère.

F/ Le retour à la ferme

Après le départ de la machine, une odeur commença à se faire sentir. Les enfants, encore sous le choc, décident de rentrer. Ils croisent « vers 11h » au niveau du carrefour qui mène au village un agriculteur : M. VX. Ce dernier revient avec son tracteur et sa remorque. Il a étalé du fumier dans son champ, situé à 680 m de l’emplacement de la « machine ». Le G.E.I.P.A.N. estime qu’il croise les enfants 10 à 15 mn après l’observation. En raison notamment de la conformation du terrain, l’agriculteur n’a pas vu le départ de la « machine ». Il confirme les pleurs et l’état de choc des enfants. Il leur propose de les raccompagner mais ils refusent (voir rapport du G.E.I.P.A.N. à la page A8.21). Certains ouvrage ufologiques indiquent qu’il «aurait » confirmé aussi l’agitation anormale des vaches (le rapport du G.E.P.A.N. ne dit rien). Je dis « aurait » car je ne sais pas si les vaches ont effectivement été rentrées par les enfants. Je m’en étonne un peu vu l’état dans lequel les enfants (et le troupeau) se trouvaient. Les vaches semblent avoir été tellement affolées qu’elles se sont rassemblées avec celles du voisin « comme à l’approche d’un orage ou après la foudre ». Leurs réactions étaient peut-être dues à cette odeur inhabituelle qui s’est fait sentir après le départ de la machine. Les enfants ont peut-être tenté de les rentrer mais y ont très vite renoncé (pas facile d’ailleurs quand l’on vient d’être ébloui…). Cette version semble confortée par le texte de J. Mesnard qui écrit dans son manuscrit: « Les enfants rentrent alors à la ferme abandonnant le troupeau ». J’ai décidé néanmoins de contacter C. Pavy et J. Mesnard. Le premier préféra s’en tenir à la version la plus connue : les enfants rentrent les vaches. Le second, J. Mesnard, avait une version totalement différente. Il me déclara : « Je crois vraiment me souvenir que les enfants s’étaient fait gronder par leurs parents, (avant d’avoir pu donner la moindre explication), parce qu’ils étaient rentrés en abandonnant les vaches sur place. Il me semble que François et Anne-Marie étaient paniqués par ce qu’ils venaient de voir, et qu’ils sont allés très vite se réfugier à la maison, en laissant les vaches…se débrouiller !...il se pourrait bien que chacun de nous ait écrit son propre texte, et que René Fouéré ait fait la synthèse des deux ». Cette version semble confirmée par le témoignage de M. VX. En effet, nous savons qu’il a proposé de ramener les enfants chez leur père et qu’ils ont refusé. Il ne leur aurait jamais proposé de les emmener sur son tracteur s’ils étaient avec les vaches en plein milieu de la route. Ils sont donc bien rentrés seuls. M. VX a néanmoins pu voir l’agitation anormale des vaches du haut de son tracteur puisque le pré est visible du carrefour. Le reste du récit nous est connu. Le chien - qui n’a pas de bétail à surveiller - parvient le premier à la ferme ce qui étonne le père des enfants. Il voit arriver ses enfants en pleurs peu de temps après. Il les trouve « commotionnés ». Les enfants lui racontent leur mésaventure. Le père décide de se rendre sur place avec son fils et un voisin. L’histoire dit qu’un homme a vu le « cirque des bêtes » et qu’il refusa par la suite de témoigner (il décédera malheureusement avant l’enquête du G.E.P.A.N., 11 ans plus tard). Peut-être est-ce le même qui accompagna le maire sur les lieux pour vérifier les dires des enfants. Le pré où tentèrent de s’échapper les vaches lui appartenait peut-être. Etait-ce un cultivateur qui était sur place (voir le livre de F. Lagarde) ? En rentrant, d’autres villageois constatent que les vaches sont « apeurées ». Le maire quant à lui se souvient d’une circulaire, parue quelques années auparavant, relative à des manœuvres militaires et recommandant de signaler tout fait anormal. Il décide de téléphoner vers 12h à la Gendarmerie de Neuvéglise. Les gendarmes n’étant pas assez nombreux, ce sont d’abord ceux de St Flour qui viennent enquêter dans l’après-midi, accompagnés de François. Anne-Marie, qui fait des cauchemars la nuit, finira par dormir avec ses parents pendant une semaine. François ne put dormir la première nuit. Il vit un oculiste par la suite (voir chapitre IX, « l’éblouissement »).

Sur l’objet et ses effets

Q19. L’odeur constatée évoquait quoi exactement ? « Odeur de soufre »

Combien de temps a-t-elle persisté ? « Durée : plusieurs heures » (Remarque : au moins jusqu’à 16h)

Q20. Y a-t-il eu d’autres effets constatés apparemment dûs à l’objet ? « Aucun autre effet constaté apparemment dû à l’objet »

Q21. Y a-t-il eu des traces constatées à l’emplacement de l’objet après son décollage (empreintes de pieds, de patins, herbe brûlée, foulée, le sol a-t-il été d’une façon quelconque modifié ? Si oui, de quelle manière) ? « Aucune trace »

Q22. Les témoins ont-ils ressenti un effet quelconque apparemment dû a l’objet (chaleur, souffle, etc.) ? « (aucun) »

Pour les questions suivantes, les réponses ont été apportées directement sur la feuille envoyée par C. Pavy. L’écriture est un peu différente à partir de la question n°36, ce n’est plus François qui répond.

Q37. Quelle a été la conclusion de l’enquête menée par la gendarmerie et qu’en pensez-vous ? « Aucune conclusion, cela semble assez bizarre »

Q.38 A quoi correspondent les rumeurs rapportées par les journalistes sur une forte prime qui aurait été promise à qui rencontrerait le premier un Martien dans la région ? « Radio-Clermont FD avait annoncé cela » (FD = Ferrand)

Q39. Avez-vous connaissance de ce qui est passé à l’antenne de Radio Luxembourg ? Qu’en pensez vous ? Etait-ce fidèle? « Pas la fin de l’article »

Avez-vous eu connaissance de l’article paru dans Paris-Jour ? Qu’en pensez-vous ? Etait-ce fidèle ?

=> La réponse à cette question se trouve ci-dessus, dans l’introduction.

Q40. Avez-vous des remarques particulières à faire ? -- pas de réponse –

Q41. Pourriez-vous faire un croquis des lieux avec les positions de l’objet et des enfants et l’emplacement du talus sur lequel était monté votre fils ? Pourriez-vous indiquer de quel endroit les témoins ont aperçu les personnages pour la première fois, leurs positions respectives, la direction du Nord ? -- pas de réponse --

=> Concernant le croquis, C. Pavy me précisa en 2007 : « Malheureusement, je n'ai pas ce croquis, et je n'ai pas souvenir qu'il ait été réellement présent dans son courrier. Je pense que ce fut une des raisons qui nous poussa à aller sur place interroger les enfants. »

Q42. D’après votre propre déclaration, vous paraissez convaincu de la bonne foi de vos enfants. Cette bonne foi paraît-elle partagée par la population de votre village ou, au contraire vos enfants ont-ils été l’objet de sarcasmes ou de moqueries ? « Oui mes enfants ont été victimes des pires moqueries, aux dires de certains victimes d’hallucinations, mirages, contes de lutins, etc..»

« mes enfants » confirme que c’est le père (ou la mère) qui répond aux 7 dernières questions.

« contes de lutins » fait probablement référence à la presse.

F. Lagarde signale dans son ouvrage, à partir de l’enquête menée par l’enquêteur de L.D.L.N., en 1968 : « Il aura été demander l’heure à M. VX, qui travaillait sur un tracteur… il était 10h30 à ce moment. Il s’en est étonné : François avait une montre marchant fort bien auparavant. La raison de sa démarche n’a pas été approfondie ». L’agriculteur était sur son tracteur en marche et tournait le dos au lieu d’atterrissage.

C. Poher d’après ses notes de 1979: « Nous n’avons pu reconstituer l’heure exacte de l’observation, car aucun des protagonistes ne portait de montre au moment des faits »

T. Pinvidic en juillet 1983 : « La montre de notre témoin s’arrêta. Mais peut-être s’était-elle arrêtée avant l’observation, ce qu’il ne peut nous préciser »

Pourquoi un tel décalage entre les ufologues et le G.E.P.A.N. ?

J’ai demandé à Claude Poher qui me répond : « Dans mon texte sur l'enquête que nous avons faite à CUSSAC, sur mon site www.universons.com, j'écris exactement ceci : "Nous n'avons pu reconstituer l'heure exacte de l'observation, car aucun des protagonistes ne portait de montre au moment des faits." D'ailleurs je dois dire que le contraire m'aurait fort étonné. Il faut se rendre sur place pour comprendre. En effet, le garçon avait alors 13 ans 1/2 et sa sœur 9 ans. Ce sont les enfants d'un cultivateur d'un village très pauvre du Haut Cantal. La famille n'avait manifestement pas les moyens d'offrir une montre à ses enfants. Pour le comprendre, il suffit d'aller sur place, chez les parents, comme nous l'avons fait. Il n'y avait donc pas de montre. Ce sont des rumeurs… Bien cordialement, C. POHER 23-03-2007 ». J’ai cru dans un premier temps que C. Poher avait mal interprété ses notes en les relisant plusieurs années après mais dans le doute j’ai aussi posé la question à Thierry Pinvidic qui m’a très vite répondu : « Effectivement, tu soulignes là une chose à laquelle je n'avais pas fait gaffe au moment de notre contre-enquête à Cussac: quand j'ai rencontré François DH pour la première fois, il était bâtonnier au barreau de Clermont et c'était à Clermont même, en 1983 ; donc il était adulte et il portait une montre. Lorsqu'il nous a raconté son histoire (pour la nième fois sans doute) il a évoqué l'épisode où sa montre s'est arrêtée. D'où ma spéculation selon laquelle ladite montre aurait pu s'arrêter avant l'observation, mais sans réfléchir, à ce moment là, à l'âge qu'il avait au moment des faits. En fait, puisqu'il a parlé d'une montre, je n'ai pas mis cela en doute, la seule chose qui m'intéressait étant de savoir si il pouvait ou non y avoir un lien entre l'arrêt de la montre et l’observation. Mais, en toute vraisemblance, c'est Poher qui doit avoir raison. Cordialement, Thierry. »

Thierry Pinvidic semble accepter très vite la réponse de Claude Poher mais cela n’explique pas pourquoi François DH parle de l’existence de cette montre en 1983 et pas en 1979. Le fait que

Claude de St Etienne n’en parle pas et que F. Lagarde l’évoque néanmoins dans son livre n’arrange rien. F. Lagarde semble d’ailleurs vouloir surtout nous inciter à nous poser des questions (la montre a-t-elle subi l’influence d’une force électromagnétique venant de l’objet ?…). La démarche de François est pourtant compréhensible. Suite à ce qu’il vient de vivre, il tient probablement à informer son père au plus vite mais cela va probablement contrarier ce dernier car il ne devait pas rentrer si tôt.

En résumé, soit le témoin se trompe (ce qui est compréhensible vu l’ancienneté de l’observation et ses lectures sur le sujet dans les années qui ont suivi), soit c’est Claude Poher en relisant ses notes. C’est très possible car il fait référence à ce qu’il a écrit sur son site. Sa réponse n’est pas spontanée (comme « je me souviens très bien… »). Il prend d’ailleurs la pauvreté des DH comme justificatif, oubliant qu’il était courant d’offrir une montre (surtout à son fils, pour sa première communion, etc…) à l’époque. Claude Poher a peut être confondu une note de 1979 telle que « montre = non » voulant simplement dire « non fonctionnelle, en panne » avec « absence de montre ». Tout cela est très possible car Cussac n’a pas été sa seule enquête.

Il est regrettable que le rapport officiel du G.E.P.A.N. ne nous apprenne rien à ce sujet. On peut néanmoins se féliciter que François DH ne cherche pas à embellir son témoignage en disant qu’il y a un rapport direct entre l’arrêt de cette montre (présumée) et le phénomène observé. Il dit simplement à Thierry Pinvidic qu’il ne sait pas. Claude Pavy me proposa une solution alternative. François DH n’avait pas pris sa montre pour aller au pré de peur de la casser (ou peut-être était-elle effectivement en panne). Claude Pavy pense de toute façon qu’ils durent obtenir l’heure de l’observation par les parents des enfants, surpris de les voir rentrer trop tôt des champs.

G/ Dimensions

Il existe une polémique entre E. Maillot et C. Poher concernant les mesures effectuées par le G.E.P.A.N. en 1978.